前言

水彩艺术在西方有着悠久的历史,从1715年传教士郎世宁来华传授西画算起,水彩画传入中国至今正值三百年,而尤以近百年来“中国水彩”的发生与发展最具意义,成为现当代中国美术的重要组成部分。本次展览通过梳理、分析、研究水彩从引进、提高到拓展、繁荣的历史进程,在搜集大量文献资料和广泛征寻作品的基础上,第一次以中国水彩艺术的发展脉络为展览叙事线索,以各个时期的水彩代表作品为主要展示内容,结合相关文献档案资料,将百年水彩艺术置放在20世纪中国美术发展乃至中国社会发展的大历史背景中,揭示不同时期水彩创作的特征,凸显水彩艺术对20世纪中国美术发展的意义和影响,构成了一部“百年华彩”的视觉史诗。展览共分为六个部分:首设“大家风采”个案展区,展出关广志、李剑晨、潘思同、王肇民、阳太阳、古元、哈定七位画家不同历史时期的创作,以案例研究的方式展示他们独特的水彩艺术人生,展现他们对20世纪中国水彩艺术发展产生的影响。“西... 【详细】

大家风采

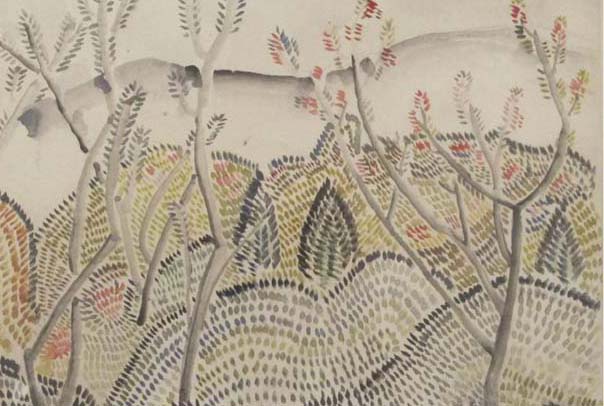

在20世纪中国水彩艺术的发展史上,闪耀着许多艺术大家的创造光采,他们筚路蓝缕,终生从事水彩创作,留下了一大批嵌印着不同时期艺术风貌和时代精神的经典作品;他们孜孜求索,致力于水彩艺术语言的拓展与创新,引发了百年来中国水彩画风格演进中一次次里程碑式的变革;他们与时代同行,敏感于社会的变迁,表现了宽广的... 【详细】

西学来潮

(清末至1920年代)

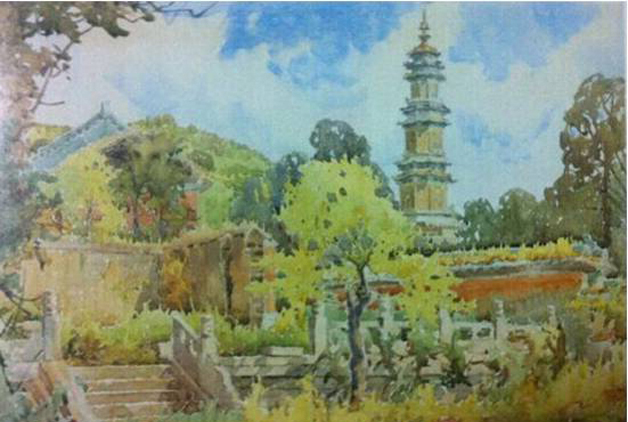

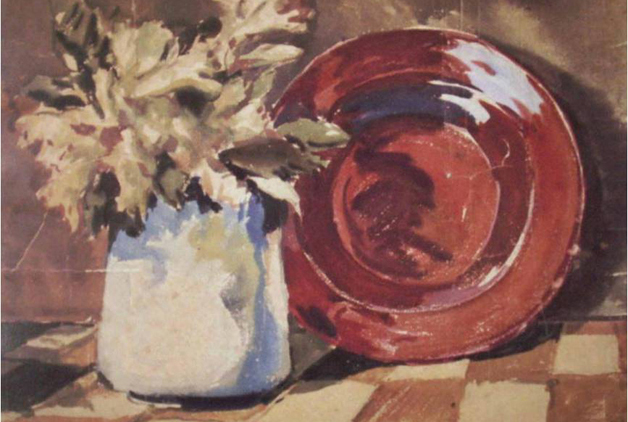

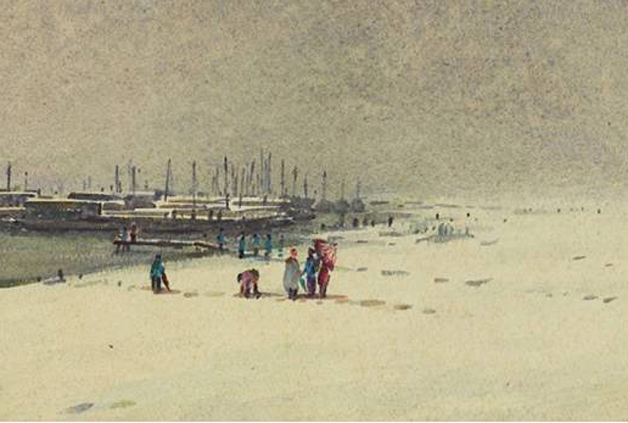

20世纪初期的中国社会孕育着时代变迁的风雨,也迎来中西美术的碰撞与交汇。水彩画在欧洲是与油画、版画相媲美的重要画种,发展至18世纪已进入成熟。随着艺术西学进入中土,水彩画也传入中国,使中国水彩艺术开始了“萌芽期”。本部分展品反映了水彩艺术在中国最初的三方面现象:一是传教士的传道授业。在以广州为主的沿海地区,中国画家以水彩为表现方式,描绘了当地的自然风景与世俗风情,这类被称为“外销画”的作品为西方社会了解中国的风物民俗提供了视角,也由于画在“通草纸”上,形成了特定的样貌。二是以上海“土山湾画馆”为代表的民间绘画机构传授西法,其中张充仁、徐咏青、张聿光、周湘、衡平等在水彩上尤有建树,他们的作品以风... 【详细】

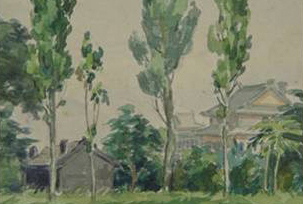

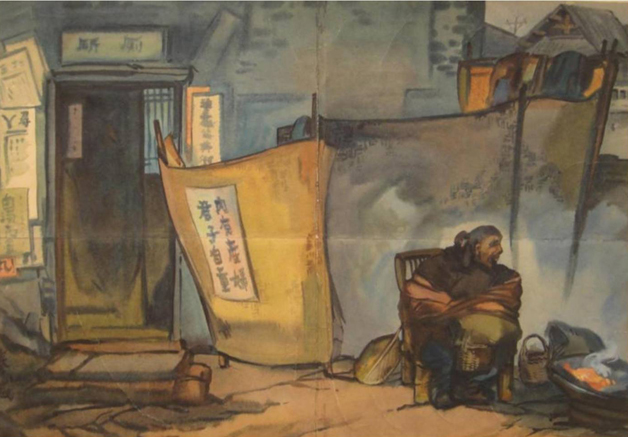

本土自觉

(1930-1948)

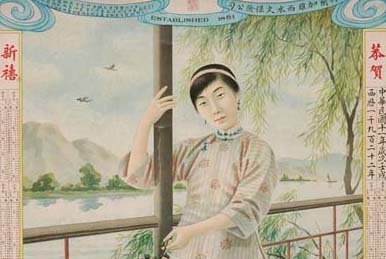

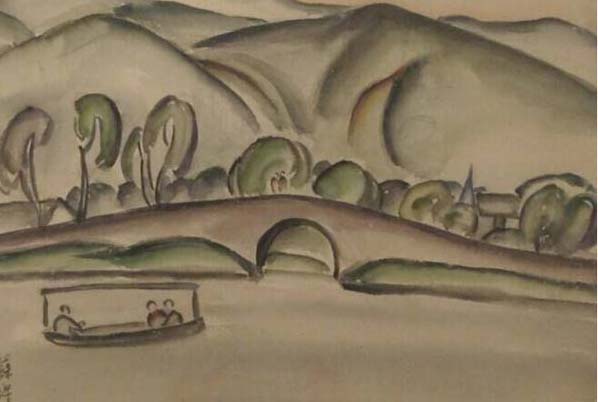

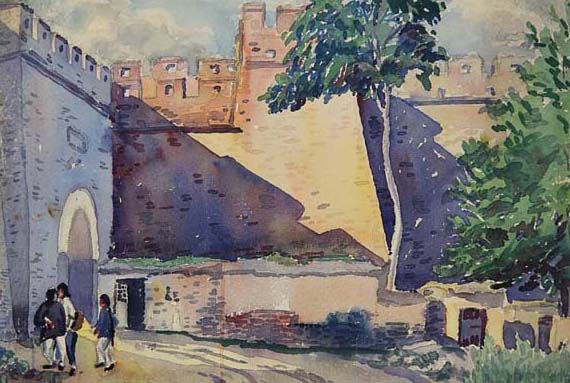

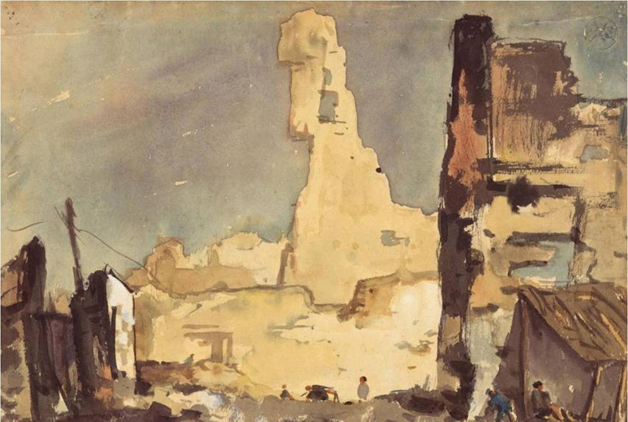

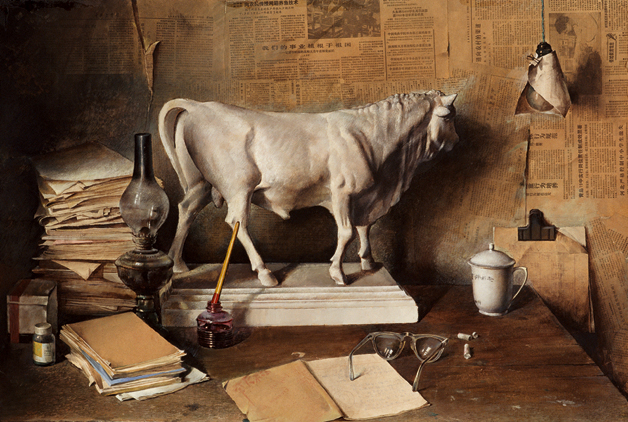

辛亥革命掀开了中国历史发展新的一页。在社会变革大潮的激荡下,特别是在五四新文化运动精神的鼓舞下,中国美术进入了新的历史进程。美术的变革既表现为艺术思想与整个社会思潮的关系,又表现为艺术自身的形式演变,水彩艺术的发展亦如此。从事西画的艺术家大都兼画水彩,标志着水彩不仅作为一种技法,同时也作为一种表现语言用以反映艺术家的思想观念和情感,他们还自觉地将水彩创作与本土现实结合起来,从主题到风格透溢出变革创新的锋芒。至二十世纪30-40年代,水彩画已蔚成风气,广为大众喜闻乐见,在反映中国现实上,更是展现了鲜... 【详细】

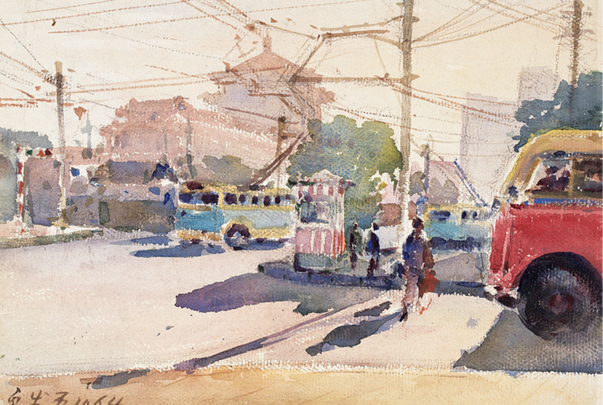

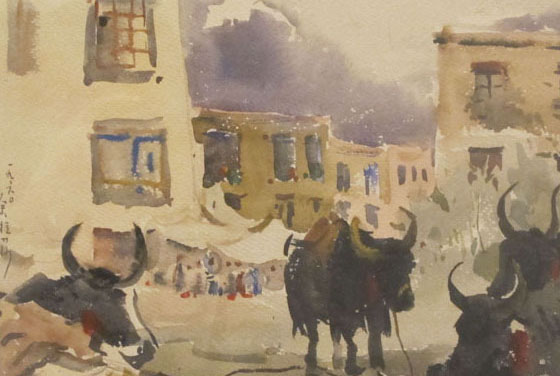

新的起点

(1949-1978)

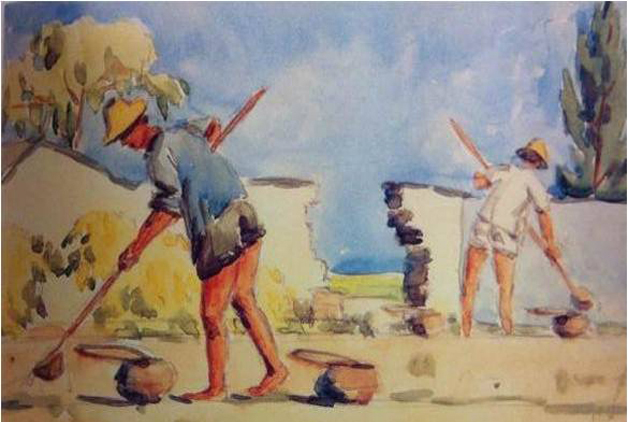

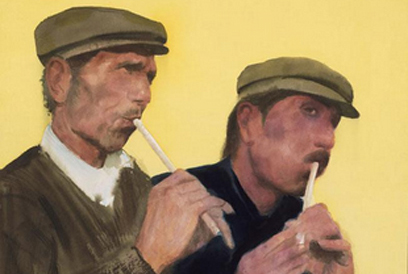

新中国的成立开启了历史新的篇章,人民当家做主成为国家的主人,整个社会洋溢着一派欣欣向荣的景象,中国美术也走进了新的时代。在“双百”方针的指导下,中国水彩画家热情讴歌新的时代,反映火热的社会生活,用画笔纪录了一个时代的发展,尤其在深入实际、感怀现实、融入劳动人民生活的过程中,捕捉了社会主义建设的许多个瞬间,描绘了家国新貌的动人之景,也表现了人民群众崭新的精神面貌,抒发了内心的充沛诗意和激扬情怀。如果说,在20世纪前半叶的发展中,水彩艺术主要是学习和吸收西方水彩画的经验,在新中国成立之后,则转为注... 【详细】

复兴之旅

(1979-1990)

改革开放带来中国文艺的春天,老、中、青几代中国美术家焕发出迎向新时代的艺术热情,水彩画界也思想活跃,涌动起蓬勃的创造热潮,在解放思想中的文化背景中表现出探索创新的精神。这一时期,老一辈水彩画家更加舒畅地展现了个性的风格,中青年画家在艺术形式语言上积极探求,共同推动了水彩艺术的学术化发展。随着中外艺术交流窗口的拓展,中国水彩画界对西方水彩艺术的历史沿革和名家经典的研究渐次深入,水彩创作的学术意识明显加强,作品的质量跃上新的高度。在组织保障上,除了第六、七届全国美展外,中国美术家协会在1986年举办... 【详细】

中国美术馆 版权所有