前言

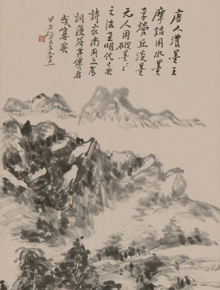

在东西方文化交流碰撞的近现代,画坛巨匠黄宾虹坚守民族文化立场、放眼世界艺术格局,从中华民族的固有文化和传统资源内部寻找超越动力,以“借古开今”的创造方式和“浑厚华滋”的精神追求,为山水画的古典形态向现代形态的转化树立了光辉的典范。其画学理论与艺术实践都彰显出民族优秀传统生生不息的内在活力。

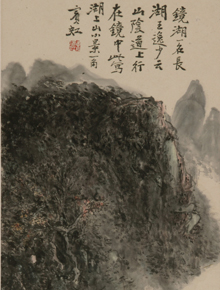

值黄宾虹诞辰150周年、辞世60周年之际,为了表达对一代宗师的深切缅怀和由衷敬意,为了进一步挖掘其艺术精神的文化价值与启示意义,中国美术馆特以“浑厚华滋本民族”为主题举办纪念特展。这一主题既是黄宾虹对自身山水画审美理念的恰当概括,是自然之道与艺术之法的高度融合,不仅体现为自然造化的“山川浑厚、草木华滋”,还表现在其“黑密厚重”的笔墨体系之大成和继承性的创造。同时,这一审美理念进一步上升为对于民族文化精神的阐扬,深蕴于其作品之中,饱涵其思想、情感和人文理想。正如“笔墨”、“江山”、“内美”、“民学”等论述与实践,折射着他对民族文化精神的理解与觉悟。

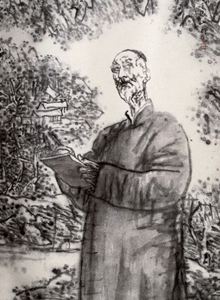

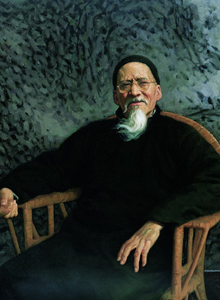

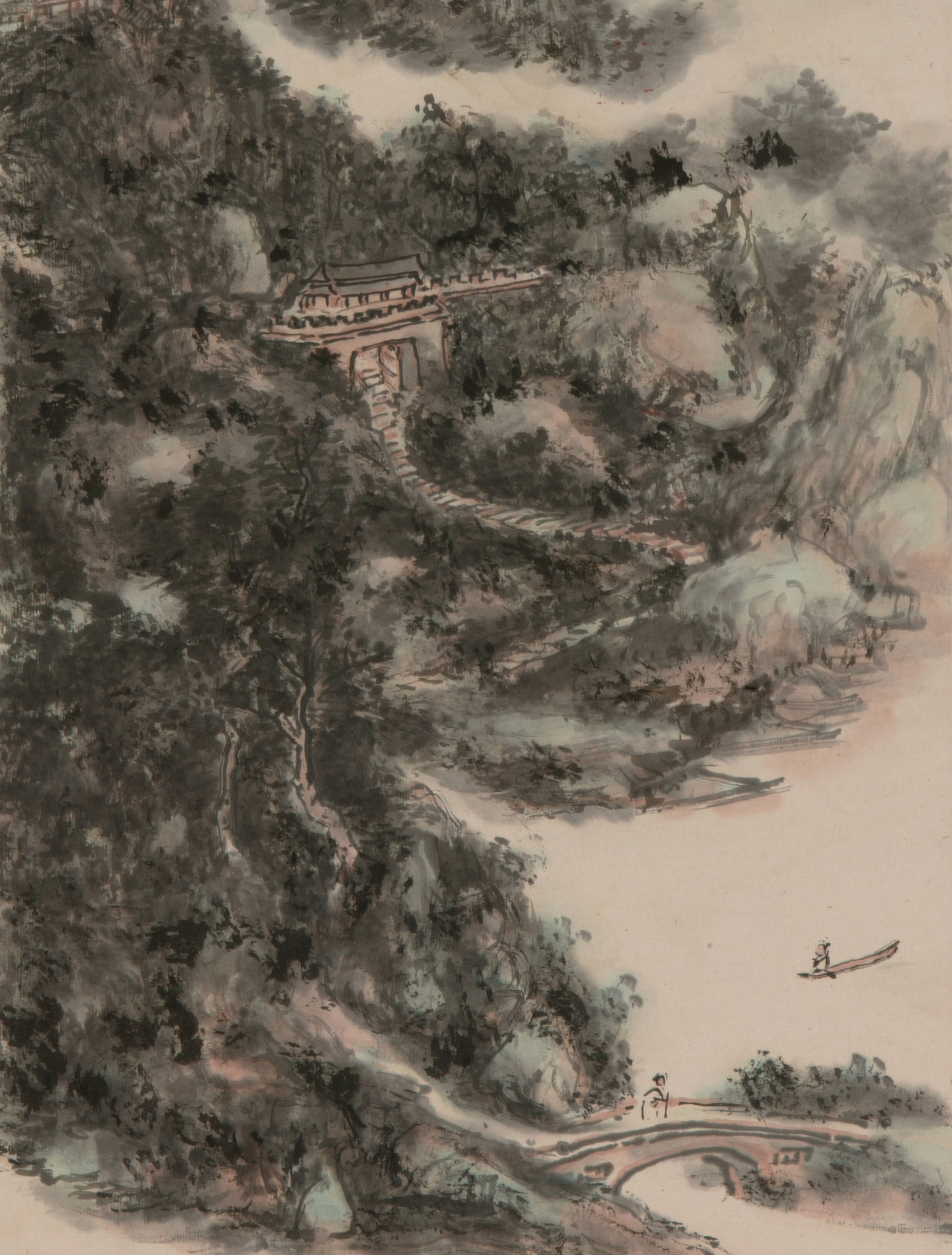

此次特展汇集馆藏黄宾虹精品,辅以海外藏家和国内文博机构佳作,以层层解析、参照对比、交互对话的方式展示其艺术创作的画学理想、笔墨语言的生成机制和师法自然的澄怀悟化。展示方式上跨界组合、形式多样,以“为大师造像”的当代艺术名家的油画、国画、雕塑作品拉开整个展览的序幕;将70余件黄宾虹山水精品和70余件画稿以及一件装置作品组合在一起,构成“解读”这一展览主体。“读懂”是我们的努力,民族精神的传承是我们的方向,也许,这样才是真正意义上的“纪念”。

民族文化精神的挖掘和弘扬正是当前文化建设的重任。作为公共文化服务的国家平台,中国美术馆一直以传播优秀传统文化、提供美育服务、建构时代精神为宗旨,此次特展的举办无疑是这一宗旨的积极体现。相信,在为广大观众提供重温艺术经典、感受文化魅力、探寻大师之路的精神盛宴的同时,也将对当下中国画的发展和人文精神的重建起到重要的导向和启示。

最后,向支持此展的海内外艺术机构和为此展辛勤工作的所有人员表示衷心的感谢!

中国美术馆

造化有神有韵,此中内美,常人不可见。

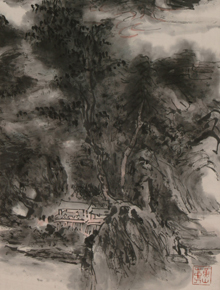

笔墨·肇源

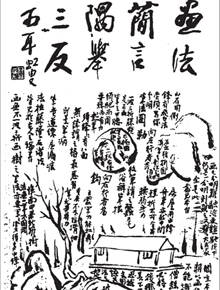

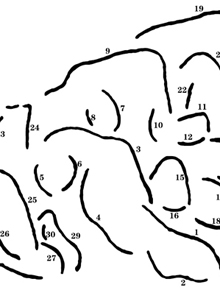

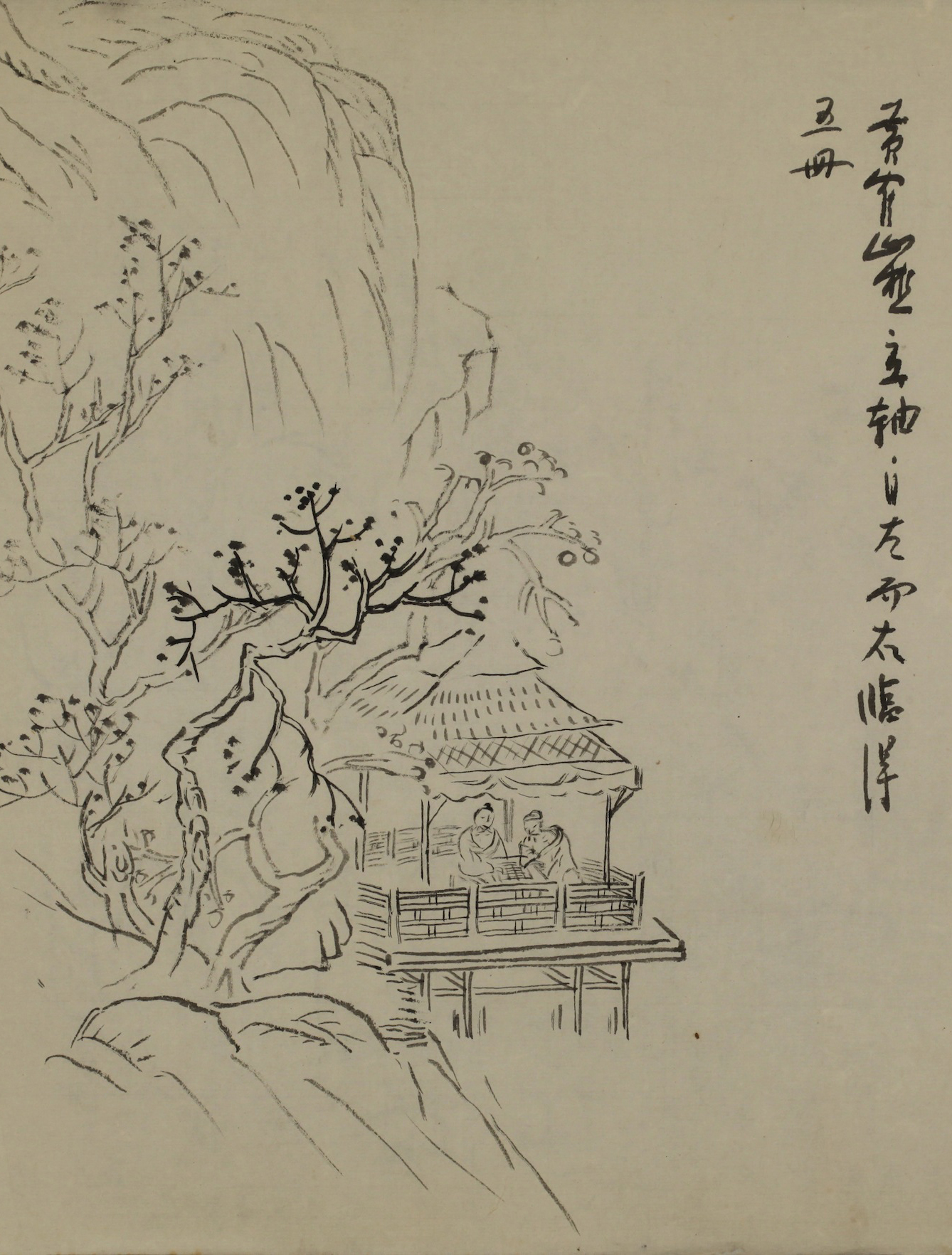

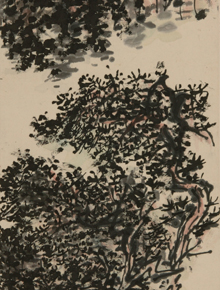

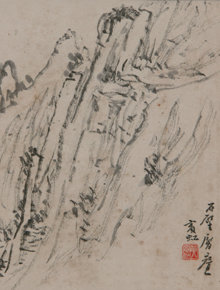

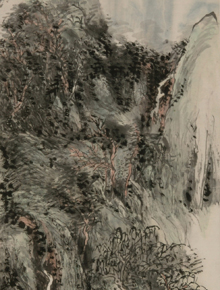

在黄宾虹眼中,“国画精神,全关笔墨” 。就“笔墨”内涵而论,“五笔七墨”体系可简括为三个层面:表层是媒材工具、里层是表现语言、深层是艺术精神。他对笔墨媒材的关注,源于徽州地域文化之熏染,对墨更有切身制作的体验;而因一生浸淫于金石碑碣,书画笔法得其涵养:“画法用笔线条之美,纯从金石、书画、铜器、碑碣、造像而来,刚柔得中,笔法起承转合,在乎有劲”。黄氏更将笔墨追求上升到个体的风神气骨和民族文化原初思维的“易象”结构。《画法简言》这一太极笔法图画稿,正是解析黄氏笔墨生成机制的起点,从一点一画到一勾一勒,太极圈是其笔法起源的生动诠释,而其笔法的“转”与“变”,也恰恰吻合于太极的辩证运动;用笔轨迹与先后顺序,体现出太极运动的开合、起伏、节奏与韵;当代艺术的装置作品,在艺术形态的转译和再造中,显见黄宾虹艺术的恒久魅力和跨界影响…… 【详细】

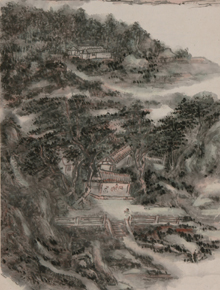

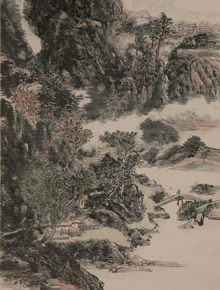

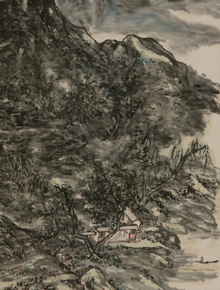

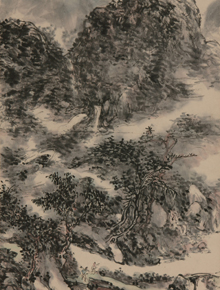

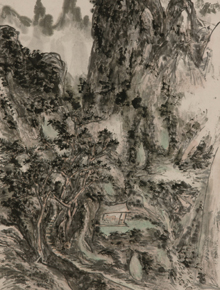

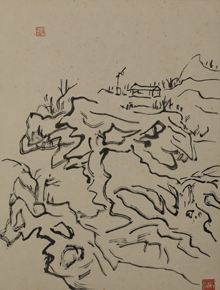

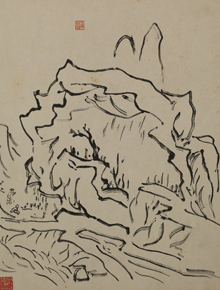

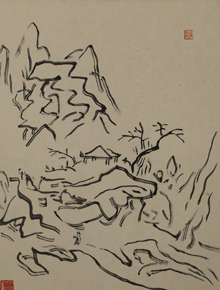

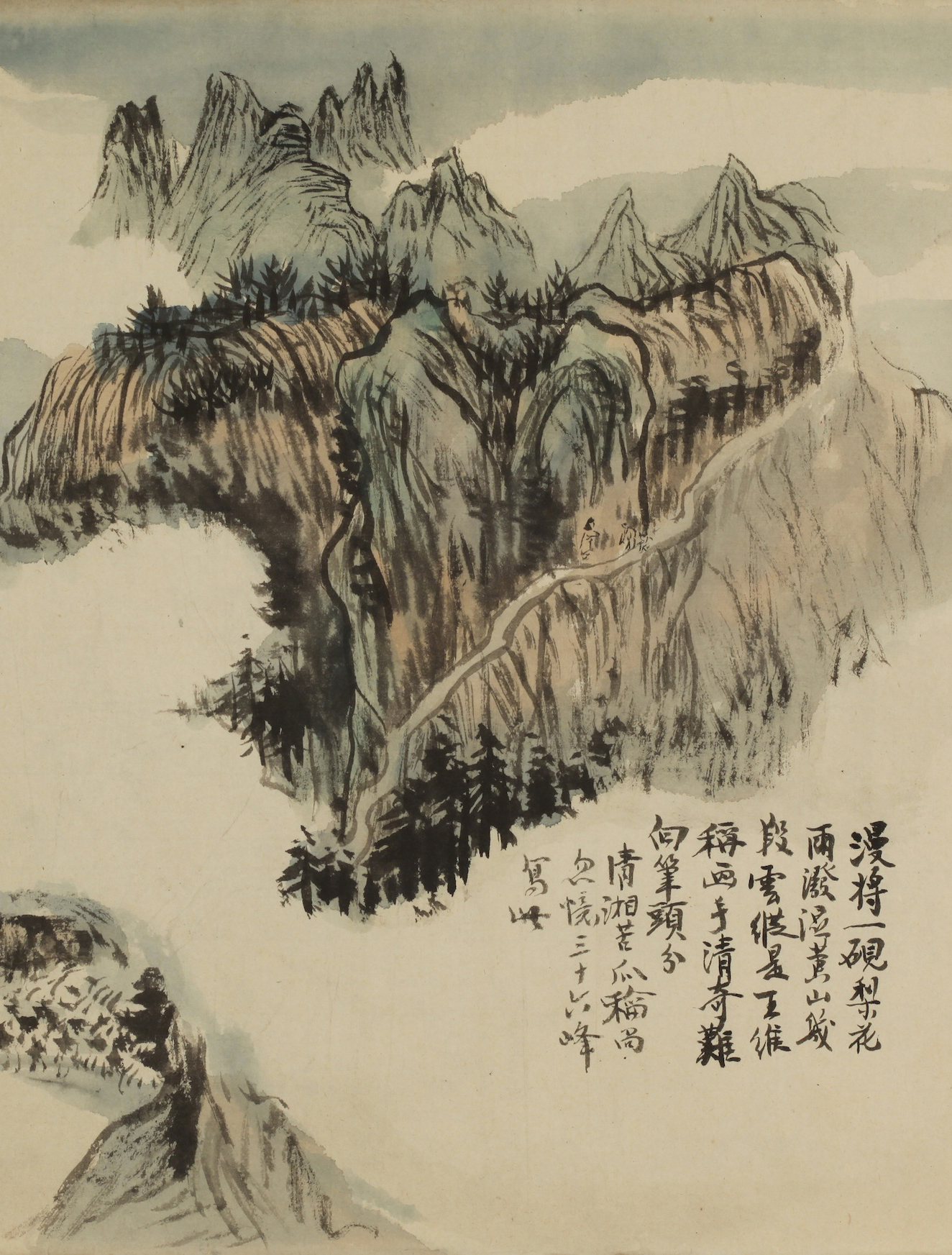

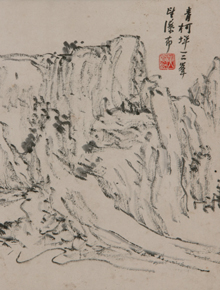

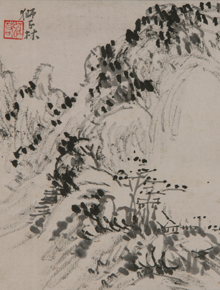

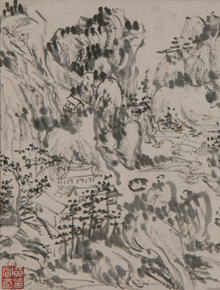

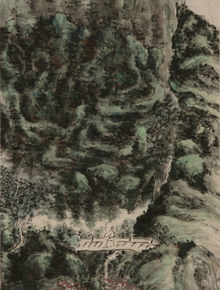

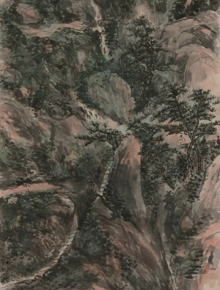

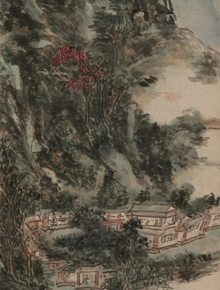

造化·游悟

黄宾虹对于自然山川的热爱,不仅延续了传统的“林泉之心”和“山水之乐”,而且更将这种热爱追溯到“道法自然”的传统哲学高度,赋予其民族精神,注入时代气息。而一生游踪所及,逾北燕,跨南海,攀天都,涉洞庭,九上黄山,五上九华,四上岱岳,折桂林之一枝,挹匡庐之五老,到七十岁时,已经遍历苏、浙、皖、沪、燕、晋、陕、甘、赣、湘、鄂、闽、粤、桂、黔、蜀、滇等诸省市的名山大川,并游香港、九龙,可谓尽阅祖国河山之大观。对于自然造化,从观察到挥毫作画,黄宾虹曾总结有四个过程:“一是‘游览山水’;二是‘坐望苦不足’;三是‘山川我所有’;四是‘三思而后行’”。(1948年黄宾虹对王伯敏语)具体说来,则是首先接触自然,作全面的观察;然后深入细致的体验,与山川交朋友,与其有不忍分离的感情;接着还要物我相溶,得其环中;最后作画前有构思,笔笔有所思,边画边思。如此方能得山川造化之精神…… 【详细】