前言

从原始意象的朴素到商代抽象的诡秘、秦汉的雄浑与唐代的雍容,经宋塑的尚韵和明刻的单纯直至清代的工巧,中国雕塑艺术沿着一条鲜明的审美轨迹而发展。20世纪,中国艺术家负笈西洋,全面地学习了西方肖像塑造法和纪念碑建造法,使得以古典写实风的雕塑及其美学精神融入了中国近现代雕塑,中西合璧,让近现代的中国雕塑界大家辈出,风格纷呈。王临乙(1908-1997)及其夫人中国籍法国人王合内(1912-2000)便是这一时期令人瞩目和崇敬的雕塑家和美术教育家。

1929年王临乙去法国留学,1932年,他以第一名的成绩考入巴黎国立高等美院。次年认识了美丽的法国姑娘 Renee Nikel,由此,结伴走过一生。王临乙带着文化的使命和对祖国的至诚于1937年毅然回国,他的妻子 Renee Nikel怀着对丈夫深深的爱和对中国文化的钟情,更名王合内,随丈夫来到了彼时风雨飘摇的中国。这东方古国,既是令人眷恋的文化故土,也是激发灵感的艺术之源。他们足遍古代遗迹,尤精研秦俑与汉塑,王临乙曾发表文章,论及秦汉魏唐之雕刻。王合内更喜欢出自民间艺人心灵手巧的泥塑,这与她一颗温润的、善良的,对事物总是充满美意的心相印。

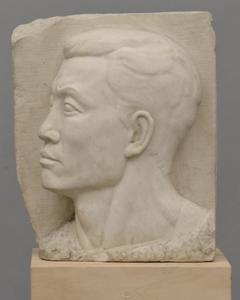

在中国悠久的雕刻和彩塑的古风里有着线体互融的灵魂回荡,这是古代匠师智慧与意志的显现;从希腊典雅而高贵的静穆与单纯中,从法国严谨而浪漫的艺术之风中,可以感悟到人本精神的诗性表达。王临乙先生在东方与西方这清晰而模糊的境界线上,实践着他超凡的创造和淡泊的人生。以工人、农民、战士为表现对象的肖像作品,质朴、传神;表现名人、领袖的作品,洗练、深刻;表现生活情景的作品生动、诙谐;表现历史题材的作品如《大禹治水》、《强渡大渡河》、《民族大团结》、及人民英雄纪念碑浮雕《五卅运动》等,则在严整而富于节奏的塑造中,表现了波澜壮阔的情感世界。他作品中的线是对客观物象的形式归纳,有着古典精神的纯粹,折射着东方的智性,也是他宁静致远的心性外化。

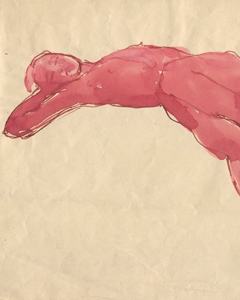

王合内的作品多以动物为主,其《母爱》、《睡觉的母与子》、《吃奶的鹿》、《洗脸的小猫》等,我们看时仿佛在古希腊的小雕塑群中 和中国老百姓玩耍的泥娃娃中获得的那份喜悦,这是何等的心灵散步!当然王合内的人物雕塑更是令人心动,如表现女孩与小鹿对话、母亲教小孩走路等作品。作为一个法国人,她创作了《毛主席》、《杨开慧》、《鲁迅》、《张志新》等肖像雕塑。作品尺寸都很小,但是生命跃动、人物风采、神形毕现、情意相济。

20世纪的中国美术群星争辉。王临乙、王合内的人生与艺术、爱情与创作说明了同质的精神世界会消融异质的文化结构,而创造美的生命共同体。

国家美术捐赠与收藏展是中国美术馆为丰富国家美术宝藏、弘扬德艺双馨的著名艺术大家、大师的精神而实施的。王临乙王合内夫妇没有子女,他们立嘱将一切捐赠给他们工作的中央美术学院。我曾为此展专程去中央美术学院美术馆库房拜观两位前辈的作品,那石膏模型,泥坯留着他们的指纹,这是心的记痕。感谢中央美术学院的大力支持,也感谢常沙娜教授的鼓励和帮助,这批珍贵的艺术品不仅得以展览于中国美术馆,还将进行翻铸为国家永久收藏。

本次展览为“至爱之塑”,是王临乙、王合内最为完整,综合的大规模展览,当我们驻足于作品前,不禁对于两位老人及其艺术油然而生无比的崇敬和深深地爱。

中国美术馆馆长 吴为山

2015年11月

序

在20世纪中国美术发展的历程中,有许多先贤创造了非凡的艺术业绩,也留下了动人的人生故事。王临已、王合内两位先生相识于法国,结缘于雕塑,因爱国情怀回到战火纷飞的中国,从意气风发走到耄耋白头,一生相濡以沫、鹣鲽情深。他们的相遇、相知和相守,既是中法艺术联姻与结合的象征,也是充满着艺术创造精神的传奇。

两位先生淡泊名利,苦心耕耘,将才华与生命奉献给了中国现代雕塑创作和教育事业。在中央美术学院,一直传颂着王临已先生当年辅佐徐悲鸿先生进行校园建设、改造天光画室的佳话,更敬佩他在雕塑艺术创作上引进西学、融汇传统的精神。从人民英雄纪念碑大型浮雕《五洲运动》、民族文化宫大厅浮雕创作等纪念性雕塑中,可见他严谨精深的艺术功力和蕴含中国传统雕塑神韵的创造。王合内先生既是王临已先生在生活和事业上的伴侣,同时也是一名优秀的雕塑家,她创作的大量动物雕塑,将独特的女性情怀与法国雕塑的优雅气质相糅合,造型简练,内蕴刚劲,情趣盎然,深受人们的喜爱。在他们二人的作品中,无不流露出对现实生活的真切感怀和对自然生命的深切关爱。他们长期从事雕塑教学,在人才培养上把欧洲雕塑教学的规范与中国传统文化学养相融合,培养了大批优秀的艺术人才。他们虽然没有自己的孩子,但是他们以师者父母心的胸怀对待自己的学生们,言传身教,培育出芬芳桃李。

此次,中国美术馆和中央美术学院通力合作,筹组两位先生的作品与文献纪念展,进行了比较充分的学术准备,结合各类文献、材料梳理出两位艺术家的创作历程。在他们的学生盛扬、常沙娜、曹春生老师的指导下,展览以丰富的作品、手稿和摄影资料构成两位先生的艺术人生与创作世界。在展览空间里,观众定能感受到中国近现代雕塑的发端源流和两位艺术家真挚的艺术情怀与卓越成就,更能感受到属于这对艺术伉俪的“至爱之塑”。

中央美术学院院长 范迪安

2015年11月

第一部分 身影

王临乙、王合内是谁?为什么要纪念他们?面对更年轻的美术创作者和爱好者来说,这已经是一个必须要回答的提问。而对于他们至亲至近的亲友和学生来说,这也是多年来一直企盼的一个交代和慰藉。就让我们以中央美术学院美术馆藏王临乙、王合内夫妇的遗物,来勾勒和追念他们曾经的身影和传奇——不,准确地说,是那一代人曾经的身影和传奇吧!

第二部分 丰碑

1958年在天安门广场落成的人民英雄纪念碑,是新中国成立后为纪念鸦片战争以来无数先烈在反帝反封建的革命斗争中抛头颅、洒热血、最终建立新中国的历史纪念碑、革命纪念碑和国家纪念碑,也是标志新中国城市公共雕塑启程的一块里程碑。人民英雄纪念碑浮雕,是建国初集中最优秀的雕塑家,动用大量人力、物力和财力,用五、六年的时间规划和完成的。而在三反运动中经历诬陷刚刚获得平反的王临乙有幸成为其中的主创人员之一。

首都人民英雄纪念碑兴建委员会美术工作组1952年6月19日正式成立,王临乙随后即受聘为美工组成员,曾经目睹五卅惨案的王临乙后来成为负责“五卅运动”浮雕的主创雕塑家。在创作过程“五卅运动”的方案一度被改为“强渡大渡河”和“飞夺铁索桥”,王临乙为此也付出了心血,作有泥塑草稿,后来又按要求回到“五卅运动”这个方案继续深加工,而最终呈现的浮雕《五卅运动》无疑是标志王临乙雕塑创作生涯高峰的代表作。

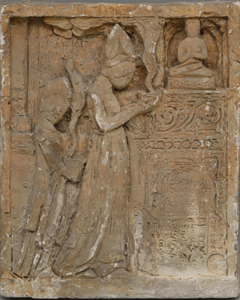

浮雕《五卅运动》在艺术处理上,吸收了北魏浮雕《帝后礼佛图》的构图方式,并没有采取通过人物分组来布局画面的常规做法,而是以整体统一的造型将人物按照前中后层次布局在一个连续性的横向节奏带上,这样横看是一个运动的行列,同时又有纵深空间厚度,呈现出和其他浮雕创作者不一样的意匠手法。王临乙自己曾经在文章里总结的完好的雕塑应具有的三个特点——注重轮廓、注重深浅凹凸起伏程度、注重光线流动的过程——同样也适用于对他创作的这块浮雕的分析。

第三部分 造像

今天所保留的王临乙夫妇在雕塑创作与教学方面的物证,主要集中在1950年后,比较清晰地反映了两位雕塑家与新时代新要求之间的应答关系,这种应答关系反映到作品上具有鲜明的时代风貌,从而成为对这个时代的造像,而这种应答关系反映到教学上,也就体现为对观察与训练方法的思考与总结。虽然“三反”运动以后王临乙的身体越来越受疾患限制,特别是在后期,雕塑创作在数量上已不及王合内,但作为甘辛与共的知己,他的主张和追求也可以通过王合内的作品获得部分诠释。