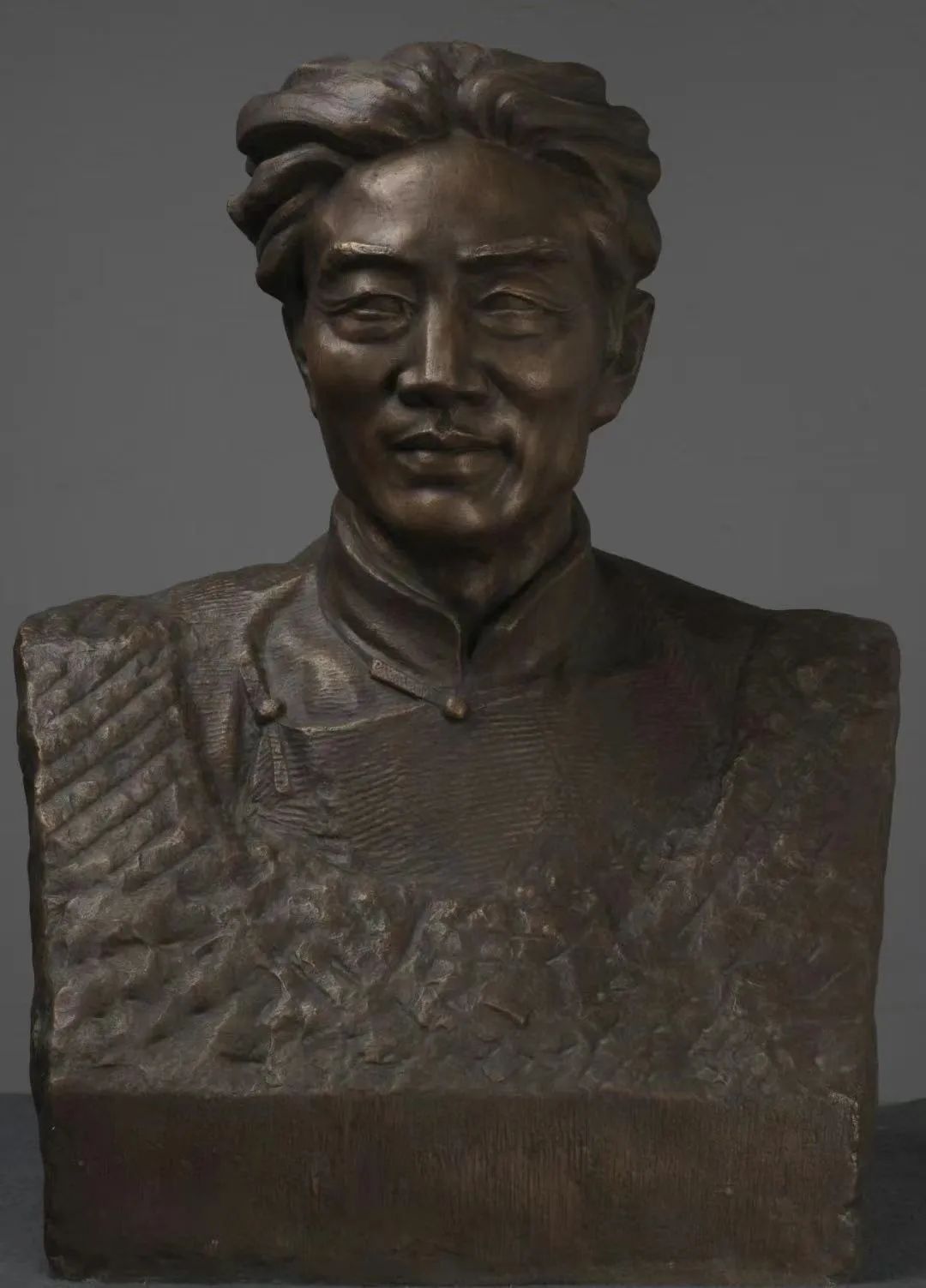

建馆60年话馆藏|徐悲鸿像

来源: 时间:2023年11月23日

文| 朱剑

现藏于中国美术馆的《徐悲鸿像》是雕塑家傅天仇1983年创作的一件人物胸像雕塑作品。

傅天仇,原名傅健朝,笔名傅路,广东南海人(今广东省佛山市南海区),曾担任中央美术学院雕塑系主任、教授,中国美术家协会理事,全国城市雕塑艺术委员会秘书长。1942年,傅天仇毕业于桂林美术专科学校,被校长马万里推荐给来校授课的徐悲鸿,进入国立中央大学(重庆)艺术系继续深造学习,再转入国立美术专科学校雕塑系,师从雕塑家刘开渠,自此与雕塑结缘。1946年4月,傅天仇在重庆中苏文化协会首次举办个人雕塑展,展出了《望夫石》《丰收的愤怒》和《暴风雨》等革命题材作品,引起了周恩来同志的关注并向《新华日报》进行推荐。傅天仇也因此结识了后来成为新中国总理的周恩来。1958年,傅天仇应邀为人民英雄纪念碑创作浮雕《武昌起义》。

这件《徐悲鸿像》是20世纪80年代北京在重建徐悲鸿纪念馆时,徐悲鸿夫人廖静文亲自请傅天仇创作的。雕塑家抓住了徐悲鸿眉宇舒展,目视远方,嘴角含笑的瞬间,加上人物飞扬的长发,有临春风而思浩荡之意态。整个雕塑结构严谨,虚实有致,眼角纹路及微微牵动的嘴角,显示了雕塑家捕捉与表现人物神情的细腻精微。而人物胸部的处理则与人物头部形成鲜明对比,率性粗犷,甚至近基脚处还有一块未雕凿的地方,给人以塑中有写、实中有意、形神兼备、自然圆融的艺术效果。

傅天仇重视对中国古代传统雕塑的研究,主张走雕塑的民族之路。他一方面继承中国古代雕塑传统,另一方面吸收外国雕塑技巧,创作了一批蕴涵时代精神的优秀作品。傅天仇还写过《移情的艺术—中国雕塑初探》一书,从一名实践者的视角来讨论中国雕塑语言的特质。他在书中强调,艺术家在创作活动中必须保持朴素的情感,才能使作品打动人,从而使雕塑的移情性得以发扬。显然,《徐悲鸿像》就凝聚了浓浓的情谊,观者从中完全能感受到雕塑家在创作时自然流露出的对老师徐悲鸿的深厚情感。

(本文节选自《中国美术馆人话馆藏》)

欢迎关注中国美术馆新媒体平台

- 美时美刻· 美术名作中的二... [23-08-08]

- 建馆60年话馆藏|在战斗中... [23-08-07]

- 建馆60年话馆藏|罪恶的审... [23-08-07]

- “大自然的歌者——徐坚绘... [23-08-04]

- “故乡的记忆——范小强摄... [23-08-04]

- 建馆60年话馆藏|我们走在... [23-08-04]

- 建馆60年话馆藏|三潭印月 [23-08-04]

- 建馆60年话馆藏|千年土地... [23-08-03]

- 建馆60年话馆藏|出击之前 [23-08-03]

- “我画中国美术馆藏品”第... [23-08-02]