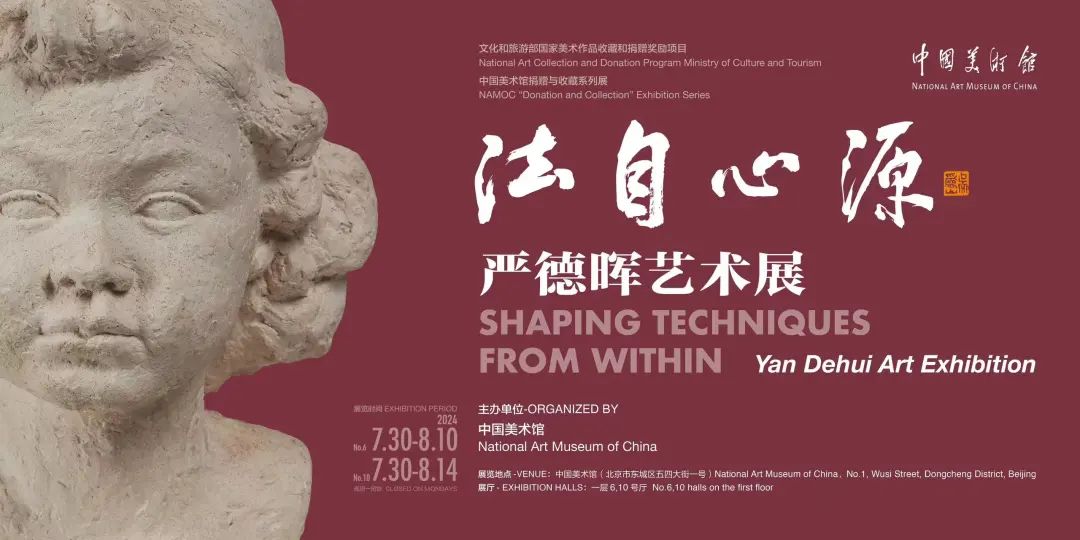

“法自心源——严德晖艺术展”在中国美术馆展出

来源: 时间:2024年08月01日

7月30日,

“法自心源——严德晖艺术展”

与观众见面。

此次展览是“文化和旅游部国家美术作品收藏和捐赠奖励项目”,也是“中国美术馆捐赠与收藏系列展”之一,共展出40余件严德晖的作品。

这些作品于2019年由严德晖之女严茉莉(Marianne Yen)捐赠给国家,由中国美术馆永久收藏。本次展览是首次在中国举办的严德晖个人展览,分“源”“心”“法”3个篇章,分别呈现艺术家的传统题材作品、家人肖像以及留法后的创作。

为将严德晖先生的珍贵作品征集“回家”,民盟中央副主席、中国美术馆馆长、中国美术家协会副主席吴为山曾带领中国美术馆工作团队远赴法国,造访位于勃艮第大区的严德晖工作室。

吴为山表示,“我虽与严德晖先生从未谋面,但见作如见人,这些留有指痕的作品,向我诉说着艺术家对故土的深情。”他认为,严德晖的艺术作品“游走于东方和西方、传统与现代之间,有根脉、有立场,更有共情、有共识,传承有序,师法清晰,得于心源而自成‘我法’。”这也是展览名称“法自心源”的由来。

严德晖(1908—1987)是20世纪重要的留法中国雕塑家。他早年拜师黄杨木雕名家朱子常,1927年考入上海美术专科学校雕塑系,师从江小鹣教授。自上海美专毕业后,他被校长刘海粟聘为木雕教授留校任教。1938年,严德晖考入巴黎高等美术学院,成为雕塑家亨利·布沙尔(Henri Bouchard)的学生,后定居法国巴黎。严德晖的作品融合了东西方的艺术特点,将留法习来的理性方法、现代主义观念与中国传统技艺、文人意趣相结合,具有独特的审美意蕴。

法自心源

——为严德晖艺术展而写

中国美术馆馆长 吴为山

20世纪上半叶,一批中国学生胸怀艺术救国的理想留学法国,有的学成归国成就了在国内的艺业;有的留在法国,虽身在异乡却情系祖国,为传播中国文化作出了贡献。中国美术馆有很大一部分工作就是将他们散落于海外的作品搜集回国,神归故里。

2018年初冬的一天清晨,我与中国美术馆同仁前往法国造访位于勃艮第区的严德晖工作室。车行于巴比松画派意境的树林,我们的任务是将艺术瑰宝征集“回家”。突然,一汪积水阻断了前行的道路,经过几小时的寻路奔波,终于,在乡村小道的尽头出现一排平房,因多年失修,有点沧桑感。早已等候的严德晖先生的女儿,用法语招呼,并将我们引进屋里。一件件作品密集陈列在四处的雕塑台上、满满的书柜顶上、空隙里的高矮桌上,还有未完成的雕塑小稿、未经雕琢的黄杨木块……我虽与严德晖先生从未谋面,但见作如见人,这些留有指痕的作品,向我诉说着艺术家对故土的深情,我们被一件件作品和未完成品深深吸引。严德晖女儿将父亲作品回归祖国的拳拳之心感动着我们。走出工作室时已是下午,我们又马不停蹄地奔赴远在300余公里外的熊秉明先生工作室,直到后来回顾这段满怀敬意与感动的行程时才想起竟一整日饿着肚子。

严德晖早年求学于上海美专。该校校长刘海粟倡导:“美专之旨,一方面固当研究欧艺之新变迁;一方面更当发掘吾国艺苑固有之宝藏,别辟大道,而为中华之文艺复兴运动也。”由是,严德晖坚定了既坚守亦包容的艺术立场,通过汲取西方艺术的精华来丰富自己,已成为他的学术追求。

1938年,严德晖负笈法国,这个世界艺术的中心,吸引着来自世界各地的艺术学子。严德晖沉浸此地,苦修技艺,深究艺理,在人体、肖像的塑造中感悟古典精神。同时,广纳当时多流派,于欧洲多国游学。在西方现代主义艺术思潮的影响下,严德晖愈加注重作品中的个人感悟与个人体验。依凭天赋和勤奋,此时期的他创作活跃,参加诸多知名沙龙展览,在艺术界崭露头角。

而在严德晖的骨子里,却有浓得化不开的故土情结。从他的作品中,始终能看到东方与西方、传统与现代的各种交集。早在1931年,严德晖就曾发表过一件名为《无牵无挂》的雕塑作品,表现的是一位裸体女性盘坐于蒲团之上。毫无疑问,此题材和形象极大冲击了传统审美观念与评判标准,却映涵着艺术家的观念与思考,透露出他探索传统与现代关系的意图。在异域文化的激发之下,严德晖来自灵魂深处的民族文化之根悄然生出新芽,使他真切体验到中国文化对自己鞭辟入里的影响,也真正看到民族文化才是自己的创作之源。这个源,其实也是艺术家的心源。

唐代张璪提出的“外师造化,中得心源”长期以来被无数中国艺术家奉为圭臬。师造化,得心源,固然缺一不可,但后者才是根据、是基础、是内因。严德晖的心源,与民族与传统相连接。他13岁便跟随黄杨木雕名家朱子常学习。黄杨木雕属于中国传统民间艺术,擅长对物象进行浓缩、提炼、转换、变形。而严德晖去上海、欧洲学习,后定居法国,从未停止黄杨木雕的创作。他的雕塑,有深厚扎实的西方写实技巧,具有理性、秩序的同时不失鲜活的体验感,流淌着东方的哲思和灵性,当得益于多年黄杨木雕创作的浸润。后期严德晖已然熟谙西方写实雕塑技巧,却逐渐扬弃造型细节的表达。独特的造型意识,使作品弥散出更多哲性乃至神性的气息。于此,中西古今之间的对话不再生硬。它们在艺术家心源的统摄下,愈发成熟、愈发自然、愈发圆融,精神性得以彰显。

多年来,严德晖虽身在法国,但如系着线的风筝,心永远留在祖国。因此,他始终未改国籍。赴法初期,严德晖与潘玉良、陈志华等同道一起积极参加抗日救亡活动;还与钱三强、李风白等旅法学者于1945年底组建“法国和平促进会”,呼吁不要内战。他更努力推动中法文化交流,在法国文学院学习期间,既问道也传道,创作了《林黛玉》《关羽》等中国传统文化题材的雕塑作品展示给当地观众。

严德晖的爱国之心赤子之情不止充盈己身,还漫溢而出,惠及后人。2019年,严德晖之女严茉莉向中国美术馆捐赠其父40件雕塑作品。此无私奉献之举,让严德晖漂泊在外的作品重返故乡,成就今天的展览,呈现在暌违多年的故乡人民面前。

然而,如何起一个合适的展览名,我一直都在思考。

艺术的本质,是人;人的本质,是心。艺术回到心源,就可以直陈本质。对艺术家而言,心源是锚、是定准、是不变的北极星;对艺术而言,心源就是人,是本质,是超越形式、风格之异,超越民族、文化之别,实现文明之间无碍交流的津梁。严德晖的艺术,游走于东方和西方、传统与现代之间,有根脉、有立场,更有共情、有共识,传承有序,师法清晰,得于心源而自成“我法”。

由是,我将展览命名为“法自心源”。

作品欣赏

济公 严德晖(1908—1987) 雕塑

18.6×7×7.5cm 年代不详

中国美术馆藏

渔夫 严德晖(1908—1987) 雕塑

17.3×6.4×5.7cm 年代不详

中国美术馆藏

关羽 严德晖(1908—1987) 雕塑

35.8×21.6×17cm 20世纪40—50年代

中国美术馆藏

林黛玉 严德晖(1908—1987) 雕塑

93×35×35cm 1949

中国美术馆藏

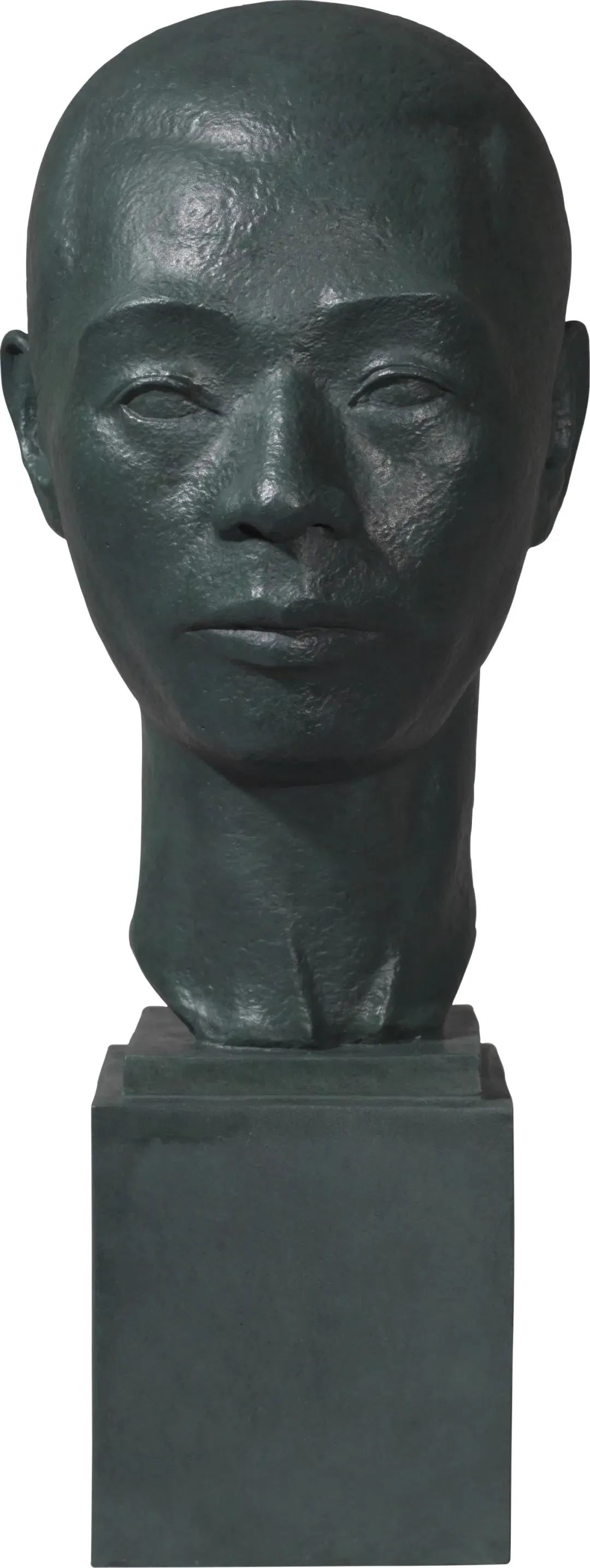

露易丝·严·雷诺阿像 严德晖(1908—1987) 雕塑

43×40.5×24.5cm 1950

中国美术馆藏

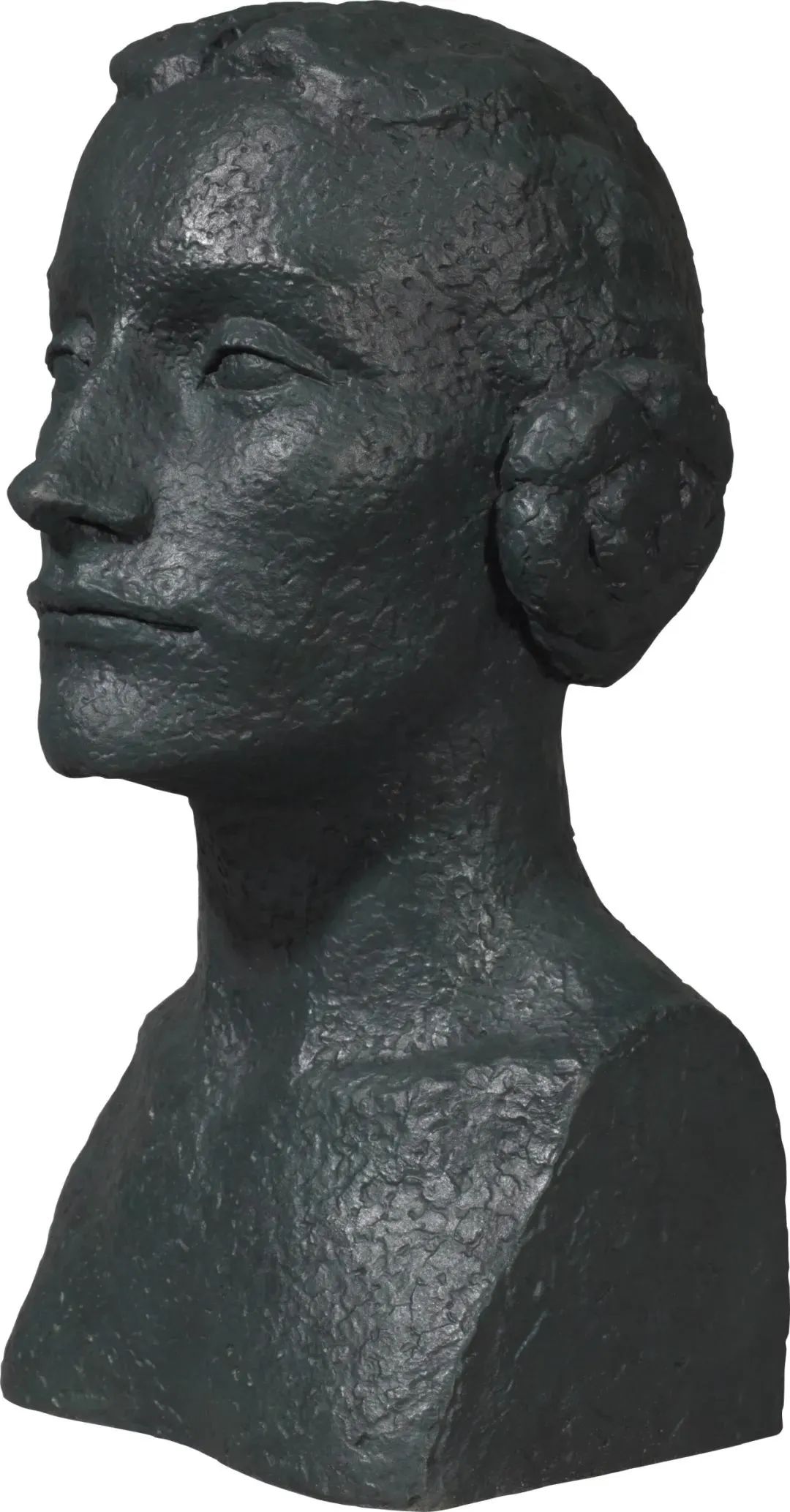

严茉莉像 严德晖(1908—1987) 雕塑

41.7×28.3×19cm 1954

中国美术馆藏

严茉莉像 严德晖(1908—1987) 雕塑

42.8×38.7×25.8cm 1968

中国美术馆藏

自塑像 严德晖(1908—1987) 雕塑

50×22×20.5cm 年代不详

中国美术馆藏

浪漫 严德晖(1908—1987) 雕塑

78×19×23.8cm 1948

中国美术馆藏

展望未来 严德晖(1908—1987) 雕塑

72.4×21×33.7cm 1948

中国美术馆藏

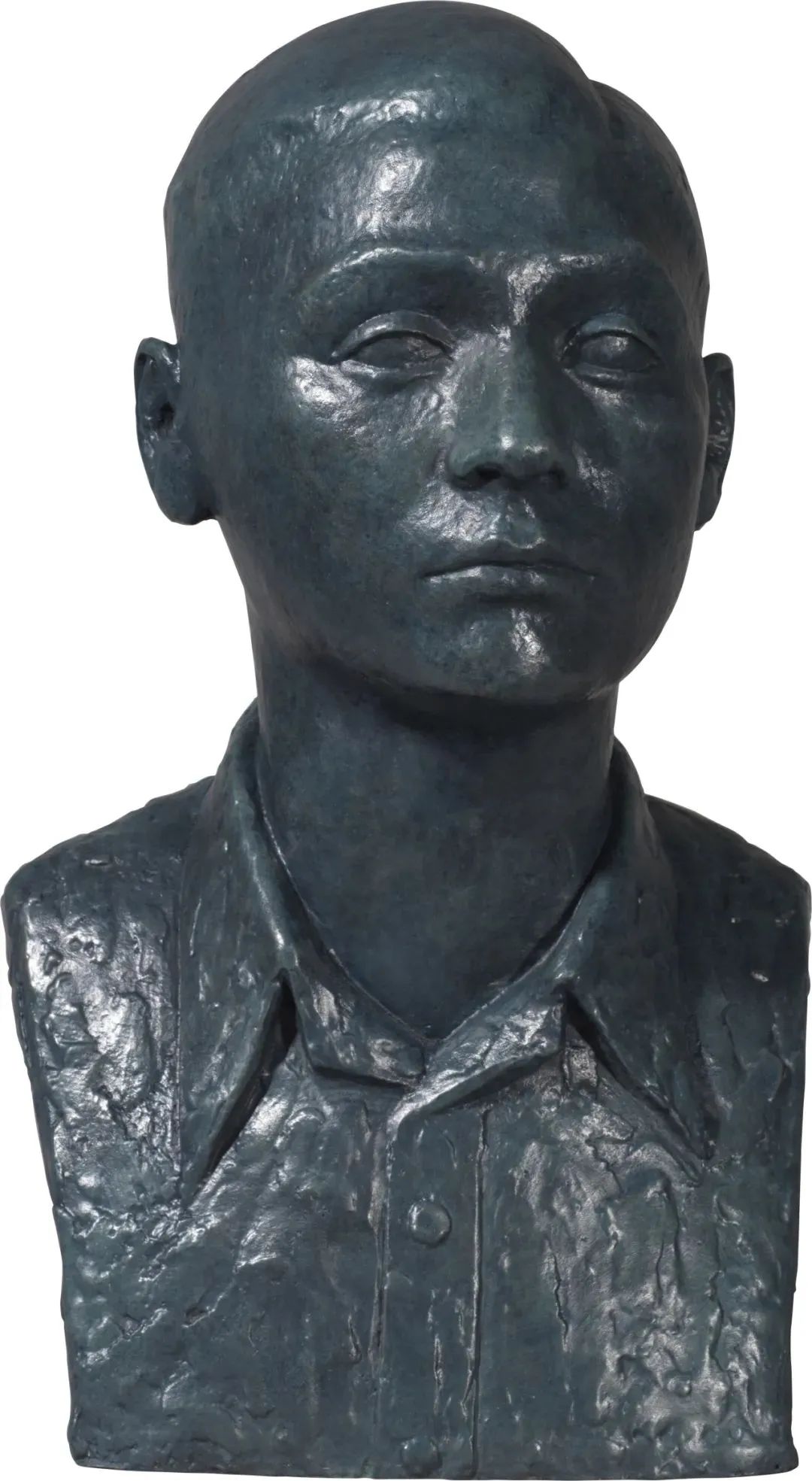

年轻的法国人 严德晖(1908—1987) 雕塑

44.6×24.4×26cm 1948

中国美术馆藏

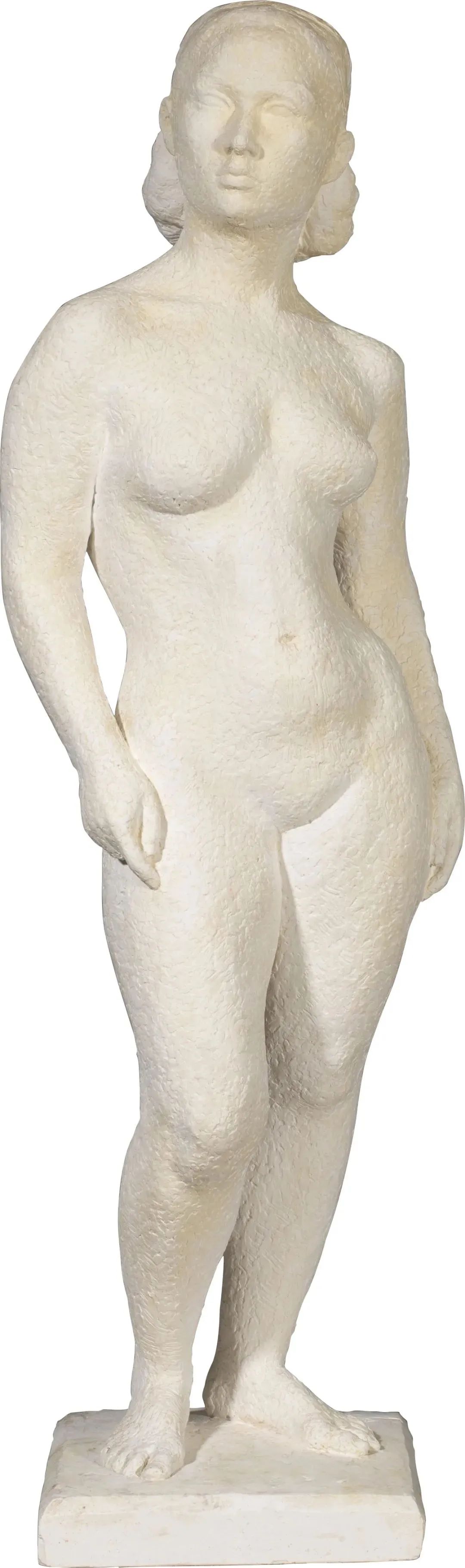

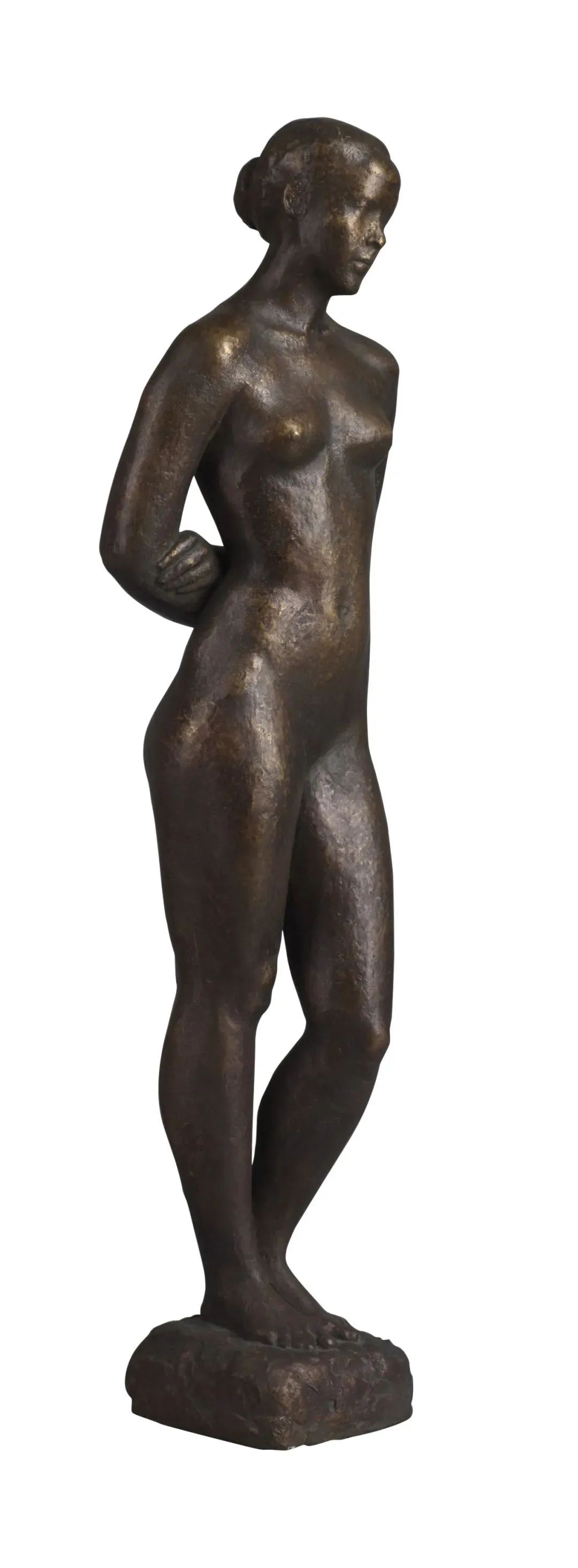

站立的裸女 严德晖(1908—1987) 雕塑

58×13×10cm 1949

中国美术馆藏

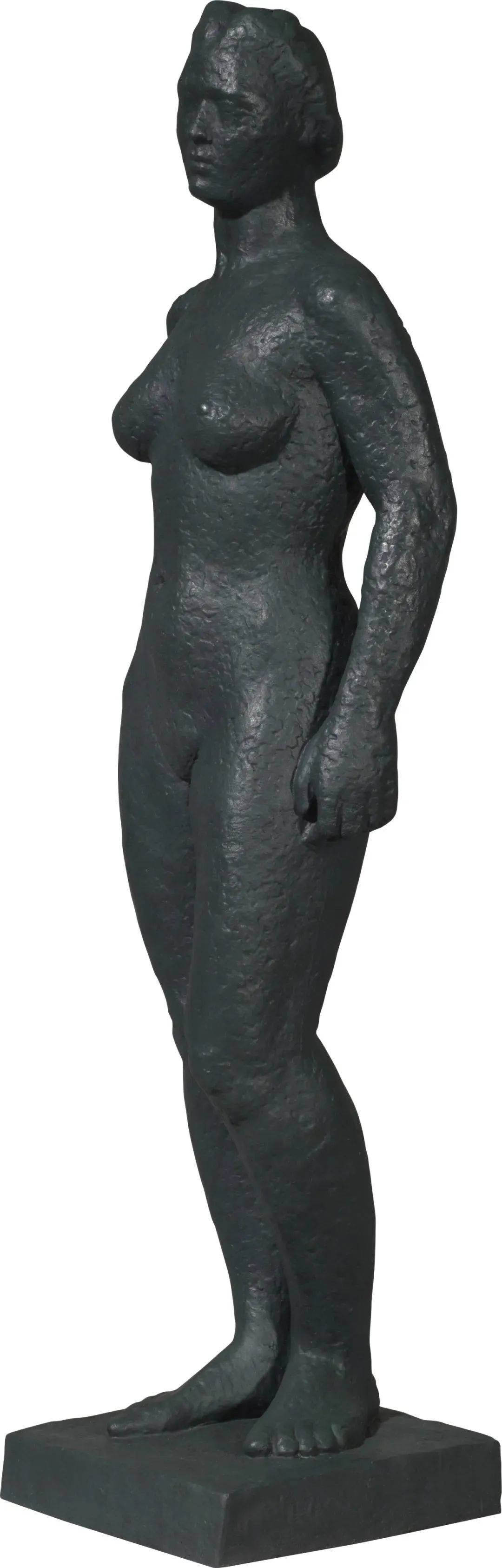

非洲裸女 严德晖(1908—1987) 雕塑

67.7×22.5×27.5cm 1949

中国美术馆藏

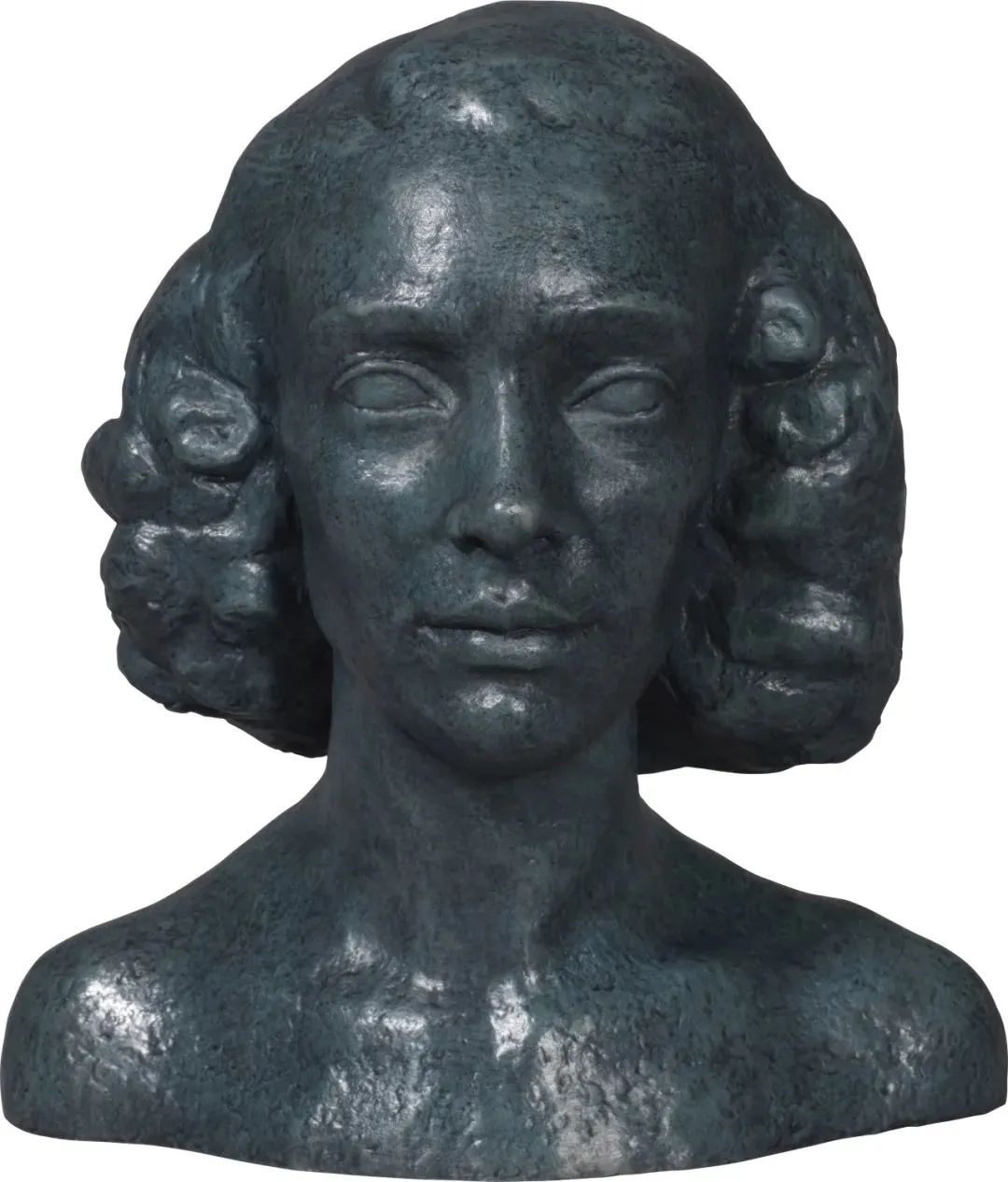

卷发少女 严德晖(1908—1987) 雕塑

38×33×25cm 1949

中国美术馆藏

孤独的行走 严德晖(1908—1987) 雕塑

48.3×16×13cm 20世纪40—50年代

中国美术馆藏

永恒的优雅 严德晖(1908—1987) 雕塑

71.5×21.5×24.5cm 年代不详

中国美术馆藏

吉普赛人 严德晖(1908—1987) 雕塑

43.3×25×20.8cm 年代不详

中国美术馆藏

乡愁 严德晖(1908—1987) 雕塑

69.8×17×18.5cm 年代不详

中国美术馆藏

面向世界 严德晖(1908—1987) 雕塑

28.8×21.5×24cm 年代不详

中国美术馆藏

灰色猎犬 严德晖(1908—1987) 雕塑

4.5×20×4.1cm 年代不详

中国美术馆藏

展厅摄影:郑彬彬

欢迎关注中国美术馆新媒体平台

- 美时美刻· 美术名作中的二... [23-08-08]

- 建馆60年话馆藏|在战斗中... [23-08-07]

- 建馆60年话馆藏|罪恶的审... [23-08-07]

- “大自然的歌者——徐坚绘... [23-08-04]

- “故乡的记忆——范小强摄... [23-08-04]

- 建馆60年话馆藏|我们走在... [23-08-04]

- 建馆60年话馆藏|三潭印月 [23-08-04]

- 建馆60年话馆藏|千年土地... [23-08-03]

- 建馆60年话馆藏|出击之前 [23-08-03]

- “我画中国美术馆藏品”第... [23-08-02]