前言

姚鸣京先生的作品汇集成册,并于2016年春在中国美术馆举办个人展览,这对于他来说是一次非常重要的学术展示,同时也让同仁们有机会了解他的艺术发展历程。在当代中国画坛,姚鸣京的作品曾在许多学术展览中得以呈现,他鲜明的个人风格也为人所识。但在今天的学术形势之下,我们更加需要切近观察一位画家在学术上内在的探索理路,这有助于认识姚鸣京个人在水墨艺术上的观念与方法,也关联着水墨艺术在当代发展的许多课题。

作为在中央美术学院这所有着优秀传统的学府中成长起来的画家,姚鸣京的艺术基础十分扎实,也比较宽阔。他遵循守正重典的学风,注重对中国画传统的研究和继承,更通过师承卢沉、周思聪等前辈名家,建立起在传承中创新的艺术志向,并长期付诸于极为勤奋的实践。这次展览筹划期间,我们看到他数量相当可观的画稿、写生和持续的创作作品,由于展览和画册的容量都有限度,不能全盘展示于众,但通过梳理,他在几个向度上探索与通融的视觉特征清晰了起来,最能反映他的性情、心灵与研究成果的学术特征也显现了出来。

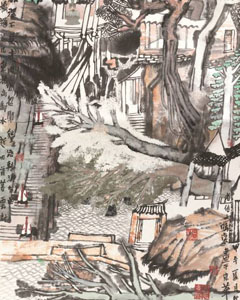

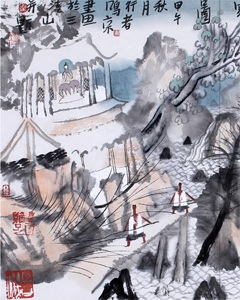

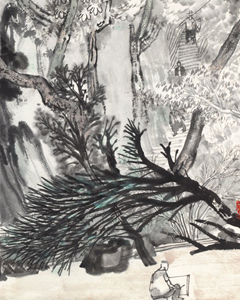

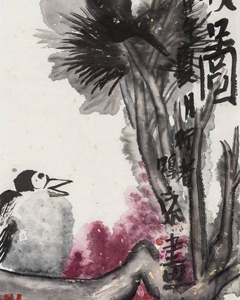

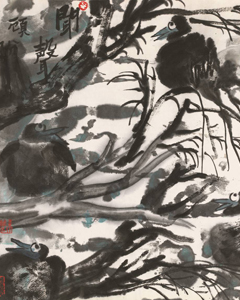

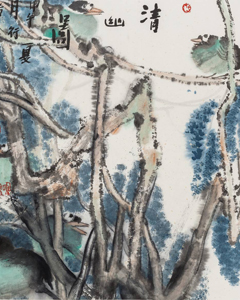

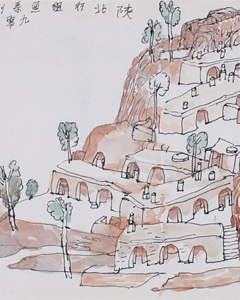

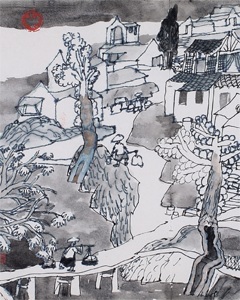

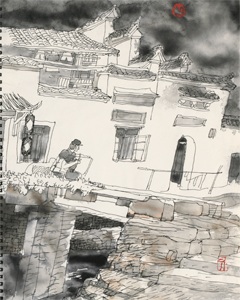

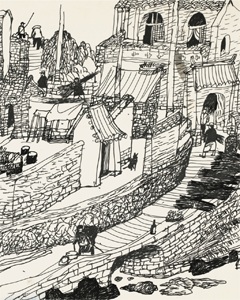

水墨山水画的传统堪称博大精深,山高水长。几十年来,姚鸣京的治学着力点就在不断拓宽自己对于山水画的理解与表现力上,更从笔墨图式的角度去营构山水作品新的意境。他的山水画之路,是走向自然的发现与感受之路,在作品中有“求真”的一面,许多作品甚至可见他虔诚于丘壑实相的态度,但他的山水画之路更是走向心灵的参悟与冥想之路,在为山川造像之时,他重视从内心去体悟自然景象的生命仪态,力图达到心灵与自然的契合。佛法有论“一心三观”,在修行的艺者笔下,写生并不是单纯的眼识手记,而是在不断的“参悟”中将眼前的实体之“象”化为精神之“相”。他的写生之作一路走来,从谨严到放松,愈发画得主动生动,取象造境从“求实”到“表意”,在笔线墨韵与章法结构上无不体现出一种与自然山川神往会心的意趣,在“写”的笔意上展现出“思”的禅悟。这种写生的方式特别是进入写生的状态,既是中国山水画千年延续的主流道路,同时也是塑造山水画变革、创造新气象的必经之途。

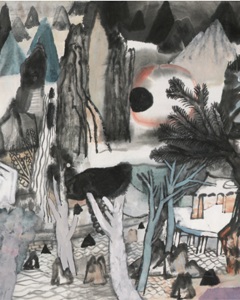

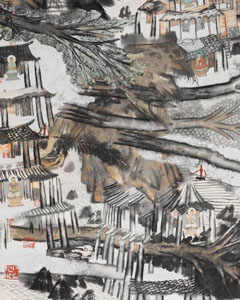

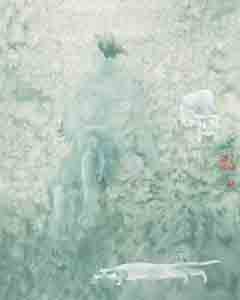

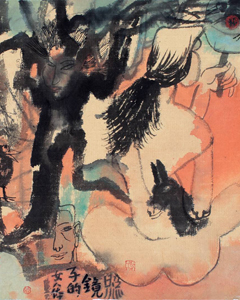

在姚鸣京那里,写生与创作的界限逐渐变得模糊,或者说,他的山水画创作一方面与写生的积累关联,另一方面则更加通往一个属于他自己的精神世界。写生得来的不仅是山水的片段,而是酿化作品整体情境的素材,他创作中那些似真如幻的山水结构的源泉正是来自于蒙养自然后的归悟。多年来,画坛同仁都看到他正在画一种“梦境山水”,这与其说是一种绘画的风格,不如说是一种心灵的归宿。在他的作品中,山水树石或倒置并换,或斜插横生,流水浮云或氤氲交汇,或空濛弥散,将自然物象解构打散,重新生成,这既是恣意出奇之感,更是天马行空之思。在笔墨上,他以良好的秉赋掌握了笔线的品质和墨彩的格调,通过留白墨染营造出交错的时空。对固有审美形式的破解与精到成熟的笔墨两相结合,西方超现实主义的表现形式与东方文人画的意蕴也在其中交融互通。

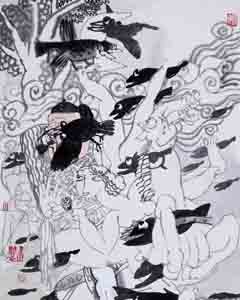

姚鸣京的梦境山水是一种以“因心造境”“相由心生”为主要特点的山水,他画中的“云山秋梦”“白云幽谷”“梦壑高致”等情境皆是他构造出的心灵禅境。在“凝神”与“坐忘”之际,物象之“象”成为心灵与精神之“相”,这才是他的艺术的独特创造,也为当代山水画的传承创新增添了一份具有方法论价值的成果。作为他自我意识的投射,在一些作品中,“坐忘”式的佛像也成为画面上极具个性的“符号”,可以说,老庄之道与佛家之悟在他的画意中两相结合,以一种契合自然、心纳万物的方式呈现出来,这是一种中国式的澄心味象与物我合一。“三界唯心,万法唯识”,参禅的目的在于明心见性。姚鸣京状物寄情、化景为相的创作特征展现了超越自我、回归生命的身心实践,达到了特有的艺术境界。

范迪安

2016年3月于北京

(作者为中央美术学院院长、中国美术家协会副主席)

艺术家介绍

姚鸣京

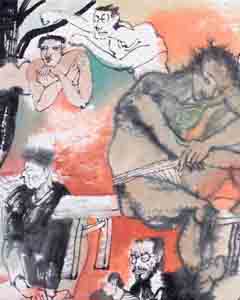

姚鸣京教授1959年生于北京,祖籍江苏无锡,师承卢沉、周思聪先生,擅长山水、人物,现为中央美术学院教授,中央美院中国画学院副院长、硕士研究生导师、李可染画院副院长、中国美术家协会会员,中国美协美术教育艺术委员会委员。此次展览是姚鸣京教授从事美术创作、院校教学34年来,首次在中国美术馆举办个人展览,展览分为构成创作山水、禅意山水、教学实践写生以及人物、花鸟、草稿等四大篇章,呈现出艺术家从艺34年来在艺术上的深入探索和广泛的实践。姚鸣京的艺术,曾深受李可染的影响,重视“写生创作”——即以创作的态度写生,强调对现实景观的加工和理想化表现。上世纪90年代前期,艺术家的观念、画法和风格逐渐发生了变化,转而“追求内在的渴望与反省”。这一变化主要源于两个因素,一是他以“居士”(信士)的身份体悟禅修,每日吃斋打坐,开始了一种内省性的人生;二是他在卢沉画室研修水墨构成,接受了卢氏“要自由创作”、“要从模拟现实中解脱出来”的艺术思想的主张,决定寻找一条能够表现自己内在情感、在形式上也有自己特点的路,他以水墨构成的眼光分析传统,抓住从董其昌到石涛的“画禅”要义…… 【详细】