刀刻的深情

今年,我们为好几位从延安走来的艺术前辈举行百年诞辰纪念活动。这一百年,是中国共产党领导全体中华儿女浴血奋战取得新民主主义革命胜利,建立新中国,继而经历社会主义建设、改革开放进入中华民族复兴的中国梦的伟大时代。值得骄傲的是,在这历史的进程中,文艺领域涌现出一批艺术家,他们既是战士又是文艺工作者,是民族独立解放的理想、是新中国光明的追求,熔铸了他们的灵魂,培育了他们的情感,锤炼了他们的艺术,正是由于他们不朽的作品和他们崇高的人格抒写了中国红色的艺术史,为我们提供了珍贵的研究资料,并使我们从中获得启发和力量。

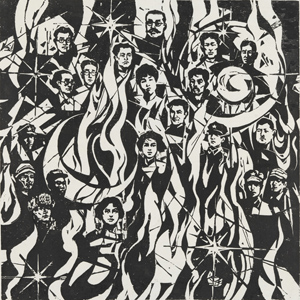

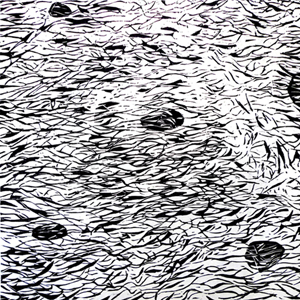

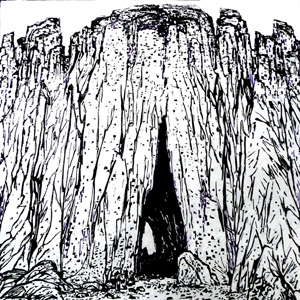

兴起于上世纪30年代的中国新兴木刻运动是这红色艺术史的浓墨重彩之篇章,它与世界范围内的“普罗文艺”(无产阶级文艺运动)有关,更与中国那个风雨飘摇的特殊历史阶段紧密相连。在中国新文化的旗手鲁迅先生的引领下,木刻由于其“顷刻能办”等特性被有志于救国救民的艺术青年们广泛使用,这种在中国有着悠久传统又引入了西方现代版画概念的创作方式,成为了一件特殊的“武器”。彦涵作为解放区新兴木刻运动的代表人物之一,在这一段特殊而光辉的历程里留下了深深的刻痕。

彦涵(1916-2011)是我国近现代著名版画家、艺术教育家,这些,都是这位走过了近一个世纪风雨人生的艺术家身上广为人知的称谓。今年,正值彦涵诞辰100周年,他在经历了一生沧桑之后,留下的还有更多有待我们进一步去发现、铭记。

早年的彦涵抱着对艺术真挚的热爱进入国立杭州艺专学习,对于出生贫寒的他来说,这样的学习机会弥足珍贵。但当国家民族处于危难中时,他却毫不犹豫的放弃了自我的艺术理想,在一腔救亡热情的驱使下走向了延安,拿起了刻刀。在枪林弹雨里,在浴血奋战中,他在刀锋间雕刻了青春与人生。

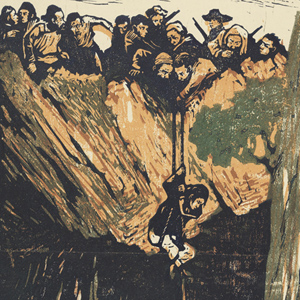

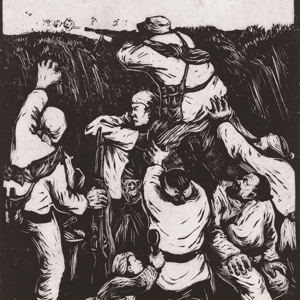

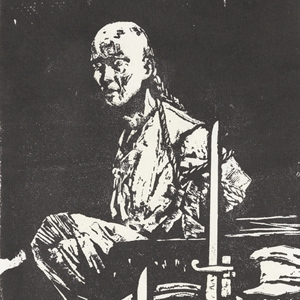

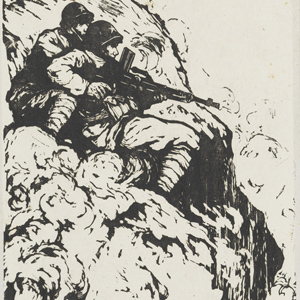

彦涵早期革命战争时期的创作以其浓厚的“战斗性”而独树一帜。这种“战斗性”在《当敌人搜山的时候》、《抢粮斗争》这样的经典作品里显露无疑。这“战斗性”来源于亲赴前线那些令他永生难忘的经历,也来自于骨子里那种始终不愿落于时代之后,对人民、对人生充满使命感的“硬气”。彦涵的“战斗性”不仅仅局限在那一个时期,那一些作品,而是在他漫长的一生中延续。彦涵认为:“真正的艺术家不仅是一个为其事业埋头苦干的人,首先是要做一个善良、真诚、又敢于为真理而奋斗的战士”。他肩负着对人民、对文明、对真理不可弃置的责任感,以刻刀、画笔为武器战斗一生,从未停下他与时代共进的步伐。

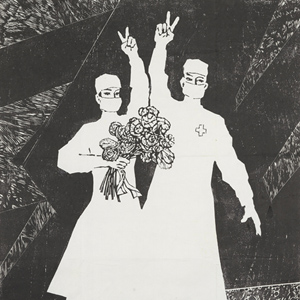

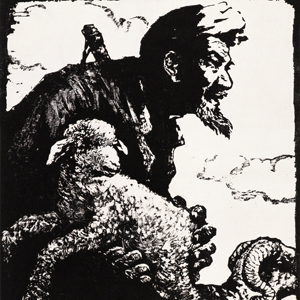

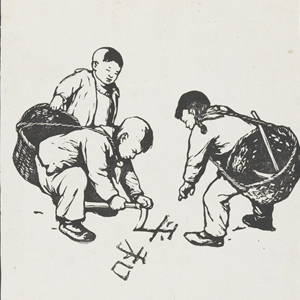

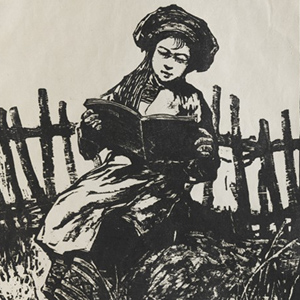

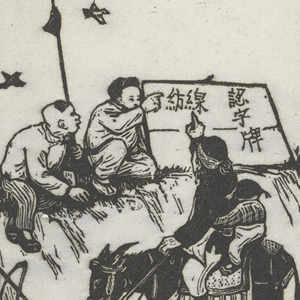

彦涵的艺术创作,不仅是其个人艺术理念的抒发,更是对时代的生动记录。在《背粮》、《豆选》这样的“小场景”、“小事件里”,我们看到了那段烽火岁月里洋溢着的革命乐观主义大情怀;在《把心愿写在大地上》、《秋收》这样的作品里,我们看到了属于胜利后的喜悦以及对未来的美好愿景;在《老羊倌》炯然的目光里,我们看到了那段灰色岁月里的无奈与执着。而到了改革开放后的新时代里,彦涵的艺术创作所呈现出的与时代齐头并进甚而超越时代的新面貌,几乎使人难以想象那是出于一位已到暮年的“老八路”之手。

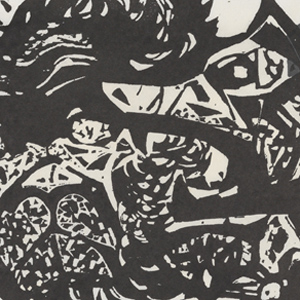

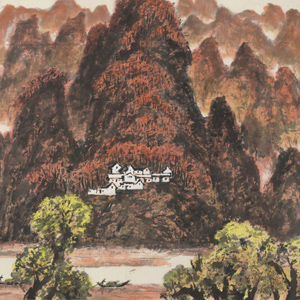

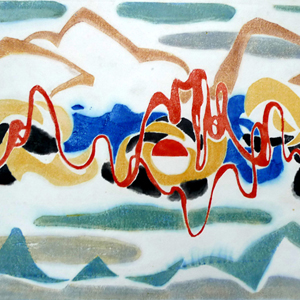

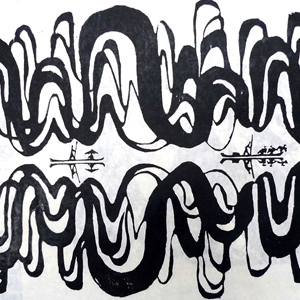

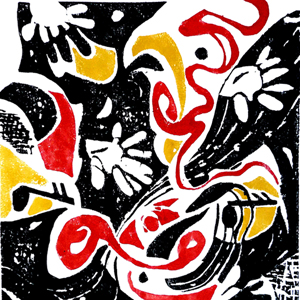

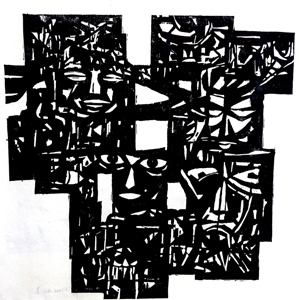

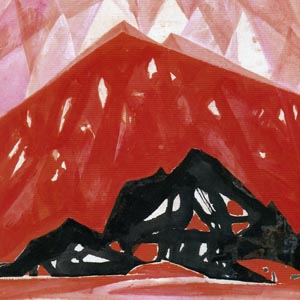

彦涵晚年偏向抽象形式的创作,是他伴随着时代的“春潮”迎来的艺术人生的又一“高潮”。在改革开放初期,那些极具装饰性与抒情色彩的作品是彦涵饱含对新时代一切美好事物的关注与欣喜而创作的。在绘画形式上,彦涵的探索始终没有停息过,在新时代里,他“唯有利用寓意性新的绘画形式”,才能表达他对社会、人生、时代的感悟。彦涵的艺术创作,在时间和世事的变幻中,不断的演变着,他的抽象形式创作也随着探索的深入而更凝练,更有深度。其实在这些变化的背后,始终不变的是彦涵对于“人”的关注,是他所秉持的“艺术为人民”的创作观。从以形式表现内容、题材,到直接以形式的抽象语言对应心灵,他一次又一次通过对自然美的提炼而升华为艺术的美,彦涵的情感始终以精神美的崇高抒写着伟大的爱——对人民的爱。在漫长岁月里,他用一件又一件饱含深情的创作奉献于人民,奉献于时代。

正如彦涵所说,真正的艺术家是为真理而奋斗的战士,这位永远的战士走过硝烟,又走过沧桑,始终为真理而战,最终成就了艺术生命的永恒,也成为了被我们永远铭记的艺术家。

作为2016年国家美术作品收藏和捐赠奖励项目,彦涵先生家属将他的百余件作品捐赠给中国美术馆,成为国家艺术宝库的永久收藏,直至展览前,他们还向我表示此次捐赠后还要将大量的木刻原版继续捐给中国美术馆。作为国家馆深懂其价值;作为家属也深知彦涵及其艺术是属于民族,属于国家,属于人民,属于党。因为一个伟大的艺术家,其精神早已汇入民族伟大的历史。我代表中国美术馆对家属表示由衷的感谢与敬意。

同时,2016年正值中国共产党建党九十五周年,我们筹办彦涵这位党和人民的忠诚战士的展览,谨作为庆祝中国共产党成立九十五周年的一份献礼。最后,祝展览圆满成功!

中国美术馆馆长 吴为山

2016年7月

第一部分 永远的战士

作为新兴木刻运动代表人物之一,彦涵有众多广为人知的经典作品,如:《当敌人搜山的时候》、《豆选》、《审问》等。这些经典作品不仅属于彦涵个人也属于那个让人铭记的时代。以这些作品为开端,使观者直观而迅速的进入彦涵的艺术世界。然而彦涵的艺术人生远不止于此。秉持着始终为真理而战的决心,这名永远的战士,在各个阶段,彦涵都始终紧随时代的步伐,不断的寻求艺术上的突破。

该部分以60余件作品将彦涵艺术创作的精华集中展示,引人更加深入的去了解彦涵的艺术人生。

第二部分 凝聚时代

在风雨飘摇的20世纪30年代,彼时的青年学子彦涵,饱含一腔热血走向延安。在那里,他拿起了伴随自己一生的刻刀。汗水在挥洒,鲜血在流淌,在难以想象的艰辛中,他用自己的艺术进行执着的斗争。那一个必须为后人所铭记的时代,在他的刀锋间凝聚。走过硝烟,他仍然“把自己挂在时代的列车上”(彦涵语),用那颗真挚的心,记录着一个崭新时代的到来。即便世事沧桑,在人生的低谷期,他也仍然“趴在地上战斗”,继续着他与时代一同前进的步伐。该部分主要通过一百一十于件彦涵作品,展现彦涵上世纪40—80年代的经典之作。

第三部分 激越之美

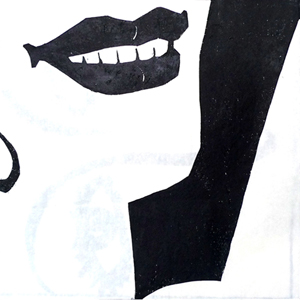

“标新立异,无所畏惧”(彦涵语)。早年的彦涵,是一名充满激情的“进步青年”,经历世事沧桑,步入晚年的彦涵的那股“锐气”,却不曾被时间抹去棱角。彦涵始终是一个求新求变的人,他充满激情的超越自我,像“初生牛犊”般“无所畏惧”,创造了别样的“激越之美”。一名“老八路”在晚年创作出如此具有现代感的作品,让人称奇,但这样的转变,实际上是一种继承延续中的“超越”。在这样抽象的形式变化背后,始终不变的,是彦涵对“人”的关注。他想要做的,是用艺术的方式来表达“人”,来愉悦“人”,来警示“人”。在该部分中展示的这一百余件作品的创作基本集中于上世纪70年代之后。