前言

2016年5月14日,杨之光先生于广州与世长辞,享年86岁。作为新中国培养出来的第一代水墨人物画家,杨之光先生的作品一直紧密联系中国社会发展的丰富现实,在绘画语言上反映出传统中国画跟随时代而进行的变革与创新。杨之光先生也由此成为研究20世纪中国美术史不可绕过的重要个案。

杨之光先生1930年生于上海,原籍广东揭西。早年先后在李健、高剑父门下学习中国传统书法和水墨画,对传统笔墨技法和诗、书、画、印颇有体会。1950年杨之光先生考入中央美术学院绘画系,在徐悲鸿、蒋兆和、叶浅予、董希文等艺术大家的指导下接受了严格的西方绘画造型的基础训练,这使其水墨人物创作在准确表现对象的同时又能充分展现出传统笔墨的气韵。

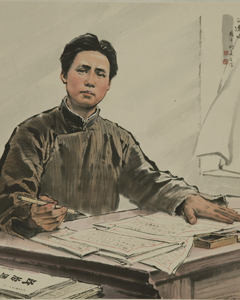

杨之光先生一生秉持“借鉴古洋寻我法,平生最忌食残羹”的座右铭,在艺术上大胆创新,尝试走前人未走过的路,捕捉具有时代发展标志的题材。1954年,杨之光先生创作了他的成名作《一辈子第一回》,这一作品是他对传统国画题材与技法大胆突破的起点,也正是从这时起,杨之光先生开始确立了他立足传统、关注现实、融合中西的创作态度,此后,他创作的《雪夜送饭》、《浴日图》、《矿山新兵》等作品均以崭新的视角和生动的形象为时代传神,为社会造像。特别是在上世纪80、90年代,杨之光先生在肖像画、没骨舞蹈画、人体画中大胆突破,拓展了笔墨语言的表现力,成就了其艺术上的又一巅峰,达到了灿烂的境界。

杨之光先生不仅是优秀的艺术家,还是著名的美术教育家。在广州美术学院教学期间,他与关山月、黎雄才等共同制定了学校的教学大纲和教材,构建了广州美术学院的中国画教学体系。在数十年的教育生涯中,杨之光先生诲人不倦、桃李满天下,培养出包括林墉、陈永锵、陈振国等一批艺术家。

1997年,杨之光先生将不同时期创作的180余件精品力作捐赠给中国美术馆,极大丰富了我馆的馆藏。在此,我们由其中遴选出73件精品,以纪念特展的形式感念故知,重温杨之光先生的绘画经典。展览内容涵盖百态人生、民族风采、妙舞神扬以及异域风情等几个方面,全面地向广大观众呈现了杨之光先生以毕生精力所真切叙写的时代变迁,突出其在对中、西传统绘画的融合与题材的突破创新上所取得的成就。同时也希望他的艺术在未来能够得到更加广泛的传播与研究,他的艺术精神能够得到不断的承继和发扬。

寥寥数语着实无力概括杨先生丰富的一生,唯愿广大观众能够借此展览,走进这位二十世纪中国画大家的艺术世界,感受其艺术的不朽之光。

中国美术馆馆长 吴为山

百态人生

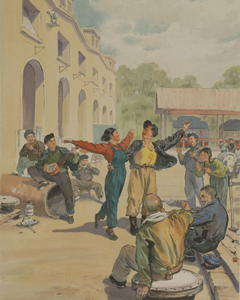

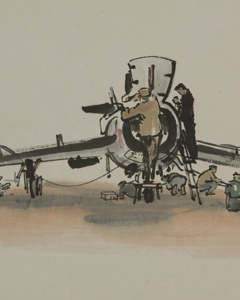

建国初期,全国文艺工作者纷纷有组织、有计划地走向工厂、农村、部队,无论题材的选择,还是人物、背景和细节的描绘,都强调从生活中来,强调具体、丰富、生动的生活元素和生活气息。这一时期,杨之光的人物画创作,主要投入到了表现社会主义建设的宏大场景中去。其主要内容是深入基层、 深入生活的写生作品,表现题材多为参与劳动建设的广大人民。新时期,其人物肖像的作品大大增加,包括来源于直接写生的文艺名人肖像。

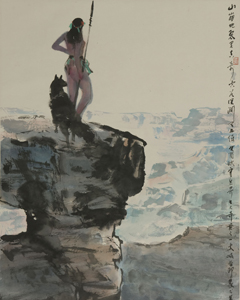

民族风采

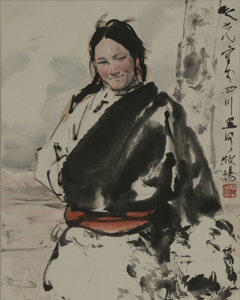

1978年始,杨之光开始深入西南、西北边陲旅行写生。他从昆明、西双版纳等地到宁夏回族自治区,又赴甘南藏区、新疆创作了一大批作品。他的作品中讴歌着傣族、藏族、哈萨克族、维吾尔族、塔吉克族等众多少数民族热情奔放、勇敢顽强的性格。杨之光用现场写生与创作相结合的方式,抒写神采和心灵的自由,其艺术语言丰富纯净。其人物画技法的基本特点在此时期体现得更为鲜明,标志着他的绘画艺术进入了一个高峰阶段。

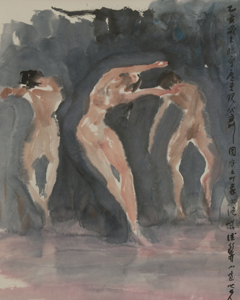

妙舞神扬

杨之光早年与《羊城晚报》十多年舞台、舞蹈速写的合作,极大地锻炼了他敏锐的观察力。新时期以来,杨之光改变了传统舞蹈画以线造型的方式,别开生面地以“没骨法”画舞,将传统大写意没骨法、西洋水彩画法与中国书法用笔这三者巧妙自然地相结合。其用笔肯定,又见鲜活,单纯且富有变化,朴拙中展露神采。他善于把握不同舞蹈的特质,民族的、世界各国的舞蹈,无不成为他所描绘的素材,美妙的舞姿,奔放的线条,明快的色调,突显了画家对艺术与生活的热情。

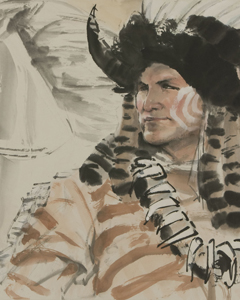

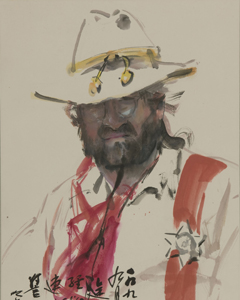

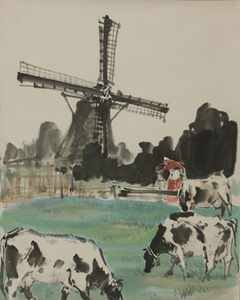

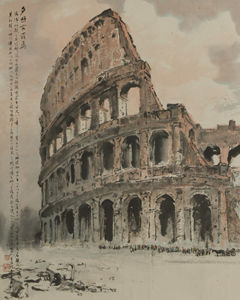

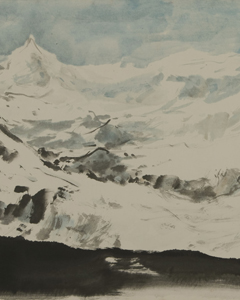

异域风情

二十世纪八十年代中期,杨之光先后应邀到香港、印度、尼泊尔、泰国、美国、新加坡、台湾等地考察、讲学、办展,他力求通过自己美术教育家的身份将中国画推向世界。1990年退休后,杨之光时居美国,时而返粤,间或到欧亚各地访问,过着往来于东西方世界自由艺术家的生活。寻访各地的经历使其眼界拓宽,他不断给自己的艺术注入新的元素,在寻求色彩改革和突破的同时,他对中国画传统笔墨有了更新的认识。