老舍胡絜青藏画集前言

舒 乙

典型的过渡人物

古代文人,不论中外,和现代文人有巨大的不同。首先,古代文人都是多面手,是百科全书式的人物,而现代文人则不是。现代文人分工非常细,以作家而言,有小说家、戏剧家、散文家、诗人、报告文学家、评论家,等等,各写各的,很少兼而有之。这种情况是和所谓科学的进步和发展息息相关的。科学便是分门别类,越分越细,以致小小的枝微末节都成了专门的学科,出了专门的科学家。高等学校也跟着分专业,到高年级便纷纷进入一个狭而又狭的专业里去了。

古代不是这样。古代文人都是全才。孔夫子时代讲究“六艺”,文武双全,连射箭、驾车都必须会。文的方面,古代文人雅士讲究琴棋书画诗词歌赋,讲究插花、薰香、品茶、悬画。他们确实是多面手,样样都会,而且都精,不得了。

然而,这样的百科全书式的人物现在已找不到了。

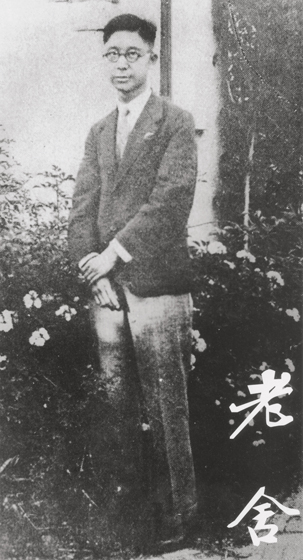

1930年,老舍在济南

那么,现在究竟是进步了,还是倒退了,难说。

但是,对新旧交替时期的人,倒是值得一提,特别值得注意。他们赶上了私塾的末班车,他们或许是古代文人的最后传人。

这批人诞生于上上世纪即十九世纪末,和上世纪即二十世纪初,如果现在还活着的话,大概都在一百一十五岁左右。也就是说,古代文人灭迹也只有一百一十五年左右,这段历史并不长,然而,却是翻天覆地的历史,在此期间世界已然大变样。

老舍先生属于这批过渡人物,而且是其中的一个典型。

他生于1899年2月3日,阴历腊月二十三过小年那一天,是十九世纪最后一年来到人世的,他活到六十七岁。他是二十世纪上半叶的人。

老舍,和老舍们,那些诞生在这个历史关头的人,有着特殊的地位和作用,属于时势造英雄,这个时期出了一批历史巨人。政治上有毛泽东、周恩来,文学上有鲁、郭、茅、巴、老、曹,还有一批杰出的思想家、革命家、外交家、教育家、艺术家、科学家、经济学家、体育家等等。

他们是突显在历史上的一座高峰,属于个例、孤例和特例,非常罕见。

道理很简单,中国历史本来发展得非常缓慢,突然,到了十九、二十世纪交替的时候,历史开始飞跃,大踏步前进,一天一个样,换了人间。那是因为,在此之前,中国只有纵座标,只有中国自己的传统,没有世界的视野,没有横座标。在此之后,包括今天在内,中国失去了纵座标,而只有横座标,眼睛向外,知道许多外国的事情。

唯独在十九世纪和二十世纪交接时诞生的人们,身上既有纵座标,又有横座标,两个座标都发达,是站在两个座标系交点上的人。于是有了历史的高峰,有了一批历史巨人,而其前其后都没有。

这样,老舍先生便成了古代文人雅士最后的代表。

插花、品茶、赏画

爱好的多寡是区分是否是全才和多面手的一个重要标识。除了本职工作之外基本上没有什么爱好的人肯定是个现代人,距离古代文人雅士有很大的差距。这种人一旦退休之后,很难受,一下子丧失了生活的勇气,终日不快,很快就会枯萎下去,甚至过早的离世。相反,全才和多面手则不然,他们爱好甚多,永远快乐,退休不退休没什么区别,可以高高兴兴地生活下去,把日子安排得滿滿当当,悠闲自得,有滋有味。

所以,有无爱好,和爱好的多寡,是区别古人和现代人的一个重要观察口。

老舍先生,作为古代文人雅士的最后的代表,就有许多爱好。

我曾经撰写出版过一本小书,题目叫《老舍的关坎和爱好》,书中描述了老舍先生的十九种爱好。后来,我想再写一本下集,因为还有一些老舍先生的爱好可以记述,可谓丰富多彩,不同凡响。

这样的人,十分有趣,但是现在实在稀少。古风在老舍身上传承得如此强烈和鲜明,着实令人另眼看待,都以为是一个十分罕见的现象,颇值得记述和分析,还可以从中找出一些借鉴或者提倡的东西来。

老舍、胡絜青与齐白石在一起

1952年,老舍、胡絜青在院内菊花丛中

以中国文人最喜爱的四种雅趣——插花、薰香、品茶和赏画——来说,除了熏香一项之外,其它三项,对老舍先生来说,全都是他的专长,而且非常精致。

插花,哪怕是在最困难的国难当头的日子里,他的案头也要有一点鲜花点輟,实在不济,也有“一枝翠竹插在陶瓶中”,那陶瓶也许是一支曲酒瓶。当他生活定下来之后,他会在其擅长养花的花匠兄长舒子祥的指导下,养一院子的菊花,多达百余个品种,有数百盆之多。秋天菊花盛开时,他要举办家庭菊展,届时,他们夫妇还要不断地举办家宴,边喝黄酒,边赏菊,那是他们最得意的时刻。他写过一篇《养花》的散文,被选入小学语文教材,所有的小学生学了此文都知道,在养花中有喜有忧(下大雨院墙倒塌,砸坏几十盆菊花),有笑有泪,有花有实,有香有色,既须劳动,又长知识。以这样的深度和广度热爱养花的作家,中国也仅此一位,再也找不到第二人。

说到品茶,老舍先生也是一位行家里手。他虽然有每天清早喝一杯现磨现煮咖啡的习惯,源于他多年在国外生活。但他是一位以茶为伴的文人。他熟衷喝香片花茶,家中随时都有一壶热香片茶伺候着主人和客人。一天两泡。上午一壶,下午睡完午睡再沏一壶新的。他有一套精致的茶具,永远放在客厅的茶几上,还有一只专用的茶杯。冬天,在茶壶上还要罩上一个保温棉套。他对茶叶很在行。有一次,在乌克兰基辅访问,在作家波烈伏伊和华西烈夫斯卡娅夫妇家中作客。他们二位刚访问中国归来,带回来几小筒中国茶,拿出来招待中国作家。可惜忘了都是什么品种的茶了,便统统拿出来请老舍先生鉴别。只见他把茶叶筒分别拿起来,并不打开,而是放在耳边摇摇,听听,便告诉女主人,这是什么茶,那是什么茶,令在座的所有人都大吃一惊。他对茶的熟悉程度真是达到了知根知底的地步了。

再说赏画。这是老舍先生的一项特殊爱好。首先,得有画啊,这是一个专门的话题,留在下面细说。其次,得有条件挂,要有环境,有地方,有空间,有气氛。即或是在重庆北碚,在那间位于小镇边上的斗室里,在抗战后期,夫人由北平逃出之后,带来了两张齐白石的画,他便轮流地把它们张挂起来。以至,后来消息传到重庆市里,出了谣言,说老舍先生有一箱子齐白石,发了大财。老舍不慌不忙,写了一篇小文,叫《假如我有一箱子齐白石》,把谣言制造者挖苦了一顿,还顺便讥讽了那些发国难财的恶棍。他那时也有了几张林风眠、徐悲鸿、李可染的赠画,也都轮流地张挂出来。闲睱时,细细观看,慢慢品味,或者和朋友们一道品头论足,议论一番,给日益恶化的政治形势下沉闷的空气带来一丝舒解,得到一点心灵的宽慰。这个喜好在1950年3 月以后得到了良好的发挥,终于有了好条件。他用自己的稿费,在请示周恩来总理之后,在北京市东城区廼兹府大街丰盛胡同十号买下一座小院子。北房西边两间是客厅,西头耳房和小天井合并之后是他的书房兼卧室。耳房里有大壁厨,是他存画的地方,而客厅的西墙、北墙则是他挂画的地方。西墙正好可以挂四幅画轴,是他的“画廊”,可以办小小的画展。数量虽然一次放得不多,但架不住老换呀,比如一星期换一次,长此下去,不是也很可观吗。这就是后来获得“老舍画廊”之称的那个挂画的地方。北房客厅进门的正对面的后厦里也可挂画,一般是挂装有镜框的画,左、中、右三幅,亦很有气派。这样,在客厅里,起码可以同时张挂七幅画。从此老舍先生有活干了,选画,换画,挂画就变成了他的重要日常功课之一,全部自己动手,不需别人参与,充分展示了他的藏画风格和水平,而且留下了许多有关的艺坛佳话。

文武双全

文人习武,这是中国古代文人雅士的优良传统。可惜,后来,武风渐渐衰弱下去,文人真的变成了纯粹的文人,手无搏鸡之力,可怜得很。

但是,老舍先生出身满族家庭。他是自有记载的祖辈以下的第一位识字的家庭成员。其余的,男士皆为武人,都是当兵的,是八旗之下的兵丁。旗人是必须入伍当兵的,因为旗人人少,而国土地广,所有的男人皆是旗兵,负有保卫国土和维持国家安全的责任。所以,旗人历来有习武的传统,虽不必去当兵,但习武的习惯可能在旗人中还未完全泯灭。自打英国回来起,就不断有文章记述老舍先生打拳的事,最早的是北京的名记者陈逸飞先生。他去拜访老舍先生,发现后者正在屋里練五禽形义拳,引起陈逸飞有想跟他学拳的念头。

1918年老舍毕业于北京师范学校,因成绩优秀,排名全班第五,被任命为京师第十七高等及初级小学校(方家胡同小学)校长,时年十九岁。任职期间,全北京市的小学举办过一次联合运动会,地点在北海公园的西北角,那里在万佛阁的废墟上建有一座运动场。运动会组委会下设宣传组,宣传组免费向与会者发放一本名为《舞剑图》的小书,著作是舒君和颜君。舒君者舒庆春,负责文字,颜君者颜伯龙,负责图谱。舒和颜是北京师范学校同班同学。

这可能是老舍先生第一部著作,居然是体育方面的!可惜,此书已荡然无存。但可见,老舍先生对剑术并不陌生。

三十年代初,老舍先生在济南齐鲁大学任教,业余时间写作,非常勤奋,伏案时间过久,引起背腰酸疼,于是,正式拜师学武,以求缓解筋骨的痛疼。当时,济南是个武术之城,有一批武林高手集中在那里,其中有不少是回族人,如鲁地名家马永奎(子元)。老舍先生和他们相识之后,拜师习武,逐渐掌握了多项武术技能,包括剑术、棍术、拳术和内功。他每天早上都要鍜練一阵,渐渐形成了习惯。这个习惯,被他一直坚持到老年,几乎无一日中断过,除非病得卧床,爬不起来。他的太极拳打得极为漂亮,柔中有刚,流畅大气,如行云流水。他经常在公共场合表演他的拳术。在学校联欢的集会上常有他表演武术的身影,甚至在美国女作家赛珍珠的农庄里他也曾为美国退伍军人做过余兴拳术演出。

臧克家先生晚年在回忆老舍先生的文章里记述过,他在青岛曾去访问老舍,一进门,在玄关的端头看见一排武器架子,上面刀枪剑戟斧钺钩叉一字排开,十分抢眼,以为是误入了一个練家子的家中,其实是老舍先生的家。

老舍先生习武的副产品是他将拳师频频地写入了他的小说和戏剧。他在山东曾写过一部长篇小说,叫《二拳师》,可惜因故只开了个头而半途作废。后来,集其“核儿”圧缩成短篇小说,这就是那篇精彩的《断魂枪》,成为他短篇小说的代表作。再后来,在美国,他曾将《断魂枪》改编成英文话剧,交给美国大学生去演出,取名《五虎断魂枪》。

1965年老舍先生率作家代表团访问日本,遇见一位叫城山三郎的作家。他听说老舍先生会武术,便一拳打过来,佯作进攻状,老舍先生不慌不忙,伸手借劲使力,顺势握住他的手腕,轻轻一拉,城山三郎就是一个趔趄,几乎跌倒,连忙急呼:高手!佩服!佩服!

这样的文人,眼下大概很难再找到了。

在他的好友中,拳师的确不乏其人,除早期山东的拳师之外,还有北京的刘世森大夫,此人既是他的按摩师,又是他的内功老师,一直陪伴在他身旁,直至他离世,是他的终身好友。

他的朋友中,有多位普通人,如手艺工人,说唱艺人,和店舖的小老板,包括重庆百龄餐厅的回民老板杨五爷,北碚茶叶舖冯玉斋老板,天津的鼓书艺人富少舫和他的义女富贵花,北京的裱画师父刘金涛。他们在旧社会都是下等人,有的甚至属于下九流的末端,但老舍视他们为知心朋友,而且是最可信赖的朋友,甚至可以把自己的妻儿托付给他们,可以在危难关头向他们求救,包括暂时解决吃住和借款度难关等等,一句话,仿佛可以把自己的生命托付给这些朋友。这些朋友不是亲人,胜似亲人。

由裱画工人刘金涛师父,引出了老舍藏画的话题。这个话题的意义可比插花、品茶还有份量得多,因为它有社会意义,远远超出了个人爱好的范畴。

老舍藏画

老舍先生早年便有藏画的爱好,缘于他有一批画家朋友,如济南的关松坪、关友声、桑子中等,常在一起聊天,自然免不了谈到美术,所以,老舍先生很早就有关于美术的论述,或给画家的画集写序,或评论画家的画展和画作。画家也免不了赠给他画作,成为他墙上常年的装饰物。他很少花钱去买画。第一次花钱买画是在1933年。当时他在济南,写信求在北平的许地山先生帮他就近向齐白石先生求一张画,是按笔单付款的。结果得到一张非常精彩的《雏鸡出笼图》,可以被认定为齐先生中期的上品。从此,老舍先生对齐白石的画作发生了极大的兴趣,成为齐氏作品狂喜的崇拜者和爱好者,给予齐白石以很高的评价。1950年以后,老舍先生得以结识齐白石先生本人,并一见如故,成为好朋友。老舍开始有意识地收藏齐老人的作品。最有名的故事是他以苏曼殊的四句诗为题求齐老人按诗作画。齐老人毫无困难地完成了此次按诗作画的任务,给出了很有艺术水准的佳作,恰是春、夏、秋、冬四景。有了这次成功尝试,老舍先生又给了几句颇有难度的诗句请老人作画,其中一句是查初白的“蛙声十里出山泉”,一句是赵秋谷的“凄迷灯火更宜秋”。在求画的信上,老舍先生用红毛笔书写了注解,对上述诗句的作画构思给出了明确的设计方案,供齐老人参考。在“蛙声十里出山泉”之下,老舍写道:“蝌蚪四五,水中游弋,无蛙而蛙声可想矣”。“在凄迷灯火更宜秋”之下,老舍写道:“一灯斜吹,上飘一黄叶,有秋意也”。而且,他对这几句诗句的基调也定了调子,即“冷隽”两字。齐老人得到这样的求画信之后,经过认真思考和反复琢磨,非常出色地完成了美术创作,绘就了两幅堪称他晚年代表作的佳作,轰动整个美术界,也使他自己的创作踏上了一个新的台阶。“蛙声十里出山泉”还被印成邮票广为传播,带来了极大的声誉。这两幅画作开创了由两位文艺大师共同合作完成艺术杰作的先河,成为这方面的范例,在文艺界被传为美谈,甚至被写进了教科书,成为尽人皆知的故事。从此之后,齐白石先生经常将自己的得意杰作主动送给老舍先生和胡絜青夫人,并题写诗句或者辞句记述他们的友谊。这样的作品有《雨耕图》、《九如图》、《牵牛花》、《墨兰》、《红衣牛背雨丝丝》等等。1950年胡絜青先生正式拜齐老人为师,向他学画。胡先生习画非常认真,态度谦虚好学,而且勤劳,很受齐老人的重视。胡先生并不主动要求齐老人在自己的习作上签名题词,只是一次一次地默默地在一旁认真观察老人如何作画,将那些老人的独特绘画绝窍默默地记在心里,回家后细细地琢磨和反复練习。老人喜欢她这种态度 ,格外地关照她,反而频频地将自己的不同题裁的佳作赠送给她,也许是当作教材样板,也许是一种激励和鼓励。这样,短短五年之内,由1950年到1954年,胡絜青先生竟然得到了齐老人三、四十张精品,没有一张重样,涉及各种花卉虫鸟题材,而且都写有类似“赠予絜青女弟子”这样的题词。

1963年,老舍夫妇在湖南省博物馆看古画

所有这些赠画装裱后通通由老舍先生亲自保管,放入他的书房壁厨中,并都郑重其事地在画轴的标签上题签,写上是老人的什么作品,有时还署上自己的名字,证明是他的收藏。

所有齐白石老人的画作,老舍先生全部交给刘金涛师父去装裱。刘师父是徐悲鸿先生介绍给老舍先生相识的。他的技术非常精湛,深受老舍先生赞许和信任。老舍先生告诉他:“手工在未来工业化时代是最值钱的”。老舍先生曾在文艺界聚餐宴会上当着齐老人和众多文艺界头面人物的面起立郑重提议向“工人阶级刘金涛同志敬酒”,搞得陪坐末席的刘金涛本人完全手足无措,感动得落下泪来。刘金涛每次去老舍家中取画装裱时,临出门时老舍先生总要多给他点车钱,让他坐三轮车直接回家,避免路上有什么闪失。有时老舍先生还派子女去萃华楼饭庄买几个大白馒头,让刘金涛吃饱了饭再走。

老舍先生还在荣宝斋、和平画店和文物商店特意选购了一批齐老人的旧作,都极有特色,像《孤雁》、《六节蝦》、《早年花鸟人物画册》等等。

这样 ,老舍先生和胡絜青先生前前后后一共拥有超过上百张齐白石的作品,差不多都是精品,几乎将齐老人最有特点的作品,选其代表,一网打尽,包括他早期的作品在内,构成了一个有着高水平的齐白石美术作品收藏点。

老舍先生收藏书画和文物有他自己的特点。他不是典型意义上的收藏家。他不花大价钱去收购极品,不刻意去索要那些上了谱的,入了册的名作。在这方面,他不同于张伯驹,也不同于邓拓,和郑振铎也不一样,他不买贵重的瓷器,不会倾其所有去追求一件国宝。他完全是以一种纯粹爱好者的态度去行事。自己认为好,看着漂亮,觉得美,或者觉得有些特别的价值,就可以了,也不太苛求品相,认为十全九美也是美。

他的这种态度足以将他划入另一类收藏家的行列,这类收藏家是以兴趣为出发点,非常自我,不爱世俗的影响,也不专业,不求贵重,几乎完全只是一种文化上的认可,是一种对艺术的偏爱,是艺术至上的唯美主义。

他收得很杂,有字画,有拓片,有印章,有砚台,有扇子,有小古玩,等等。

他只收小件,绝少大器,除了一张沈周的大幅山水画外,找不到什么重器。

他收偏门,比如专收京戏名伶的绘扇,多达一百六十三把,构成一个专门的系列,前无古人,后无来者,是独一门。

他会捡漏,那些有意思的独门、冷门往往会被他慧眼拾宝,收入囊中,既是一种文化的挖掘保护,又是一种文物的补缺填空,这一类藏品件件有其历史价值,像李渔书画砚的发现和收藏,便是一个值得大书一笔的例子。吴晓铃先生曾将此砚拓成拓片拿给美国汉学家韩南教授看,后者惊呼这是这位清代著名戏剧家、园林设计家、美学理论家唯一留世的实物。还有董其昌、赵之谦、翁方纲等人的书法、拓帖、函件等等,都是罕见的珍贵文物,足可弥补中华书法史或者他们个人生平史料上的空缺,有着重大的历史文物价值和艺术价值。

他的收藏大致全是在上世纪五十年代完成的,那时文物字画便宜之极,而且没人要,完全是时代的原因。换了新政权,审美标准也换了样,这些古董被普遍认定为旧时代的上层人士的宠物,应被淘汰和搁置,不与理采。只有极少量的文物专家,像郑振铎先生那样,或者文化人,像老舍先生这样,依然重视它们,愿意收藏和保护它们。所以,老舍先生捡漏也好,巧遇也好,是一种时代因素造成的特殊背景,有其幸运的因素在里面,而归根到底,是他有主观意识和认知水平,这个最重要,以至能够在别人认为不好的时候,他说好,能够在别人不要的时候,他会留下来,虽然只两块钱,五块钱,顶多十二块钱,就能淘到手。

到六十年代,他的注意力,全都放在收集京戏名伶的绘扇上,为此,他下了很大的功夫,非常有成效。他还定做了一批放扇子的木质锦匣,一匣可放十把左右,极为隆重。可惜,“文革”中期,由一些文物专家组成的“官方”抄家者并不真识货。他们认为唱戏的,虽然都是名角,但毕竟不是正牌画家,不能入正统美术之列,应打入另册。在正式收据清单上当时只简单的写一句“扇子一梱163把”,了事。故而,在“文革”后落实政策时,这一梱扇子,因没有注明作者和内容,竟然已经找不到了,全部丧失掉,成为千古憾事。如果不是这样,专门做一次京戏名伶绘扇展都有条件,还可以成立一个以老舍先生命名的专门的扇子小博物馆呢。可惜呀,可惜!

老舍、胡絜青藏画集

不管怎么说,在老舍先生和胡絜青夫人名下,有了一批珍贵的字画和文物的收藏,怎么处理它们,怎么让它们更有作用,是个摆在后辈面前的迫切需要解决的问题。

经过商量,大致有以下四个方向:

一是捐赠给国家,保存在有关单位,让它们能得到妥善的永久保护,也让它们能见天日,让社会上更多的人能看见它们,欣赏它们,研究它们。这样的举动已经有过两次:一次是将胡絜青夫人本人的绘画精品八十余幅捐给了北京老舍纪念馆,将来待那里得以扩建之后,有可能专门辟出一座“胡絜青画廊”来;二是将十六幅顶极的美术作品捐给了中国作家协会,长期保存在中国现代文学馆里。这批画作的核心包括齐白石老人的《蛙声十里出山泉》、《凄迷灯火更宜秋》,齐老人按苏曼殊诗句绘作的“春、夏、秋、冬”四景,以及傅抱石先生自己最珍爱的得意杰作《桐荫图》。之所以选中国作家协会捐赠,而非中国美术馆或国家博物馆,主要的原因是这批美术作品是以文学诗句为内容,是一位作家点题而由美术家完成的,而存画者恰是一位作家。

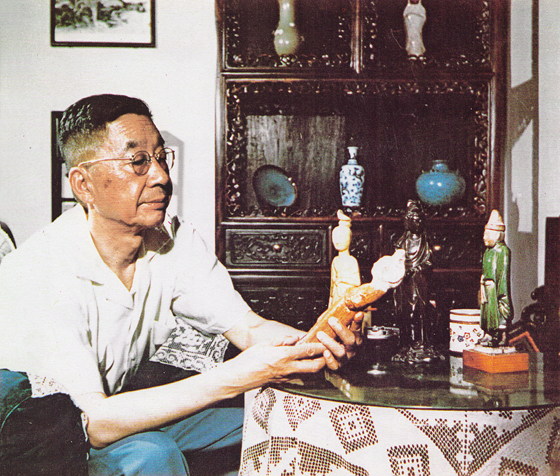

老舍在写作休息时欣赏陶俑

第二个方向是公开拍卖其中的一小部份,所得款项用在老舍事业上,捐给老舍文艺基金会,用来颁发老舍文学奖;捐给中国老舍研究会,用来召开老舍学术研讨会和出版研究专著;捐给五座老舍纪念馆(北京老舍纪念馆、青岛骆驼祥子纪念馆、重庆北碚四世同堂纪念馆、济南老舍纪念馆、济南老舍故居纪念馆),用于举办和开展各项与老舍有关的文化艺术活动上。

第三个方向是举办一次“老舍、胡絜青藏画展”并在开幕式上举办字画的捐献仪式,此次活动计划在2015年春节期间在中国美术馆进行,为期一、两个月,让广大观众能有机会目睹这批精彩的藏画,其中包括已捐出的部份书画精品,届时将借出一并展出,以期展现老舍、胡絜青藏画的全貌。

第四个方向是正式出版《老舍、胡絜青藏画集》,计划分五卷出版,由嘉德国际拍卖有限公司来操刀编辑,负责拍照、剪辑、图文编辑;由北京出版集团北京出版社负责出版。第一卷是“老舍、胡絜青卷”,收有少量他们本人的书法和美术作品,有老舍先生的二十余篇关于美术的论述;第二卷是“齐白石卷”,第三卷是“古典卷”,这一卷自明代沈周起至清末民初和解放初期的吴昌硕和黄宾虹止;第四卷是“当代卷”,包括的当代艺术家非常多,简言之,自郭沬若以下,包括林风眠、傅抱石在内,基本上要谁就有谁。老舍先生不幸辞世后,胡絜青先生又活了三十五年,至2001年5月21日去世。长期以来,她和她同代的艺术家们有着密切的交往,互有馈赠,收藏了一大批当代大家的作品,琳琅满目,格外可观。第五卷是“索引卷”。索引卷里除总目外,还有两个特别的清单目录,一个是遗失的老舍、胡絜青藏画清单目录,这里面颇有些重要书画是曾经拥有过的,但由于各式各样原因而丢失散落或被抄家劫走而未归还的,有必要尽可能一一记录在案以便备查;另一个是胡絜青先生的美术作品目录。胡先生一生作画当在两千幅以上,可惜目前仅有百余幅知道下落,其它则不知所终,很有必要将现在所能知道的一一列出,以供备查备寻,寻是寻找那些暂时不知下落的画作。这个清单对胡絜青先生是个很好的纪念,纪念这位杰出的当代女画家。她在她的两位伟大的老师——齐白石和于非庵——的培养下,在长达五十年的从艺生涯中终于走出一条自己的路,在画菊、画松上有突出的造诣,形成了她那苍劲有力又兼柔美的个人画风,受到观众和读者的崇敬和爱戴,被称为德高望众德艺双馨的女艺术家。

在《老舍、胡絜青藏画集》里除了字画之外,还将他们收藏的重要的篆刻作品也收录了进来,将印章的正底面、边款和立体照片都一一呈现出来,里面不乏名家的精彩之作。

还将砚台的拓片也放了进来,因为这几方砚台也都来历不凡,很有名堂。

出版这个《藏画集》的目的便是不让老舍、胡絜青收藏的字画单单储于秘室,秘而不宣,不,不是这样,要正好相反,将它们公之于众,在一定程度上,成为公众可及的财富,可观可读可探可研。这就使这批藏画走入了社会,而不单是个人的喜好了,从而企盼着它们拥有广泛的社会意义和作用,这大概也是当初老舍先生和胡絜青夫人费尽心血收藏和保护这批宝贝的初衷吧。那就是要传承和发扬我国优秀的文化艺术传统,让它代代相传,并不断发扬光大,使之傲立于世界民族艺术之林,增强民族的自信,走向世界大同。

中国美术馆 版权所有