中国美术馆6月27日讯 “艺为人生——冯法祀百年诞辰艺术回顾展”于6月27日在中国美术馆启幕。展览既以历时的线索反映他不同时期的研究与创作,二百余件作品配合文献史料,构成冯法祀艺术人生的宏览,彰显出老一辈油画家对艺术与时代的关切。

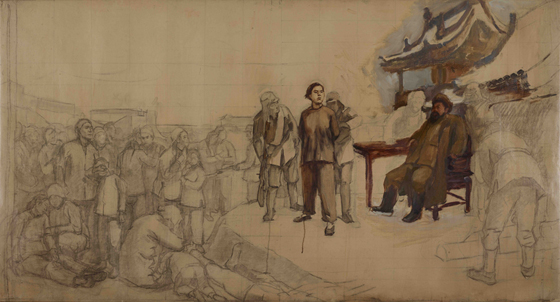

在展览举办之际,冯法祀的夫人张云先与儿子冯世光向国家捐赠了100件冯法祀艺术作品,由中国美术馆永久收藏。此举充分体现了亲属对国家美术事业高度负责的意识和无私奉献的精神,也体现了冯法祀毕生推动中国美术发展的意愿。这批捐赠作品以展览中的两个专题为主。包括《演剧队的晨会》这幅大作在内的抗敌演剧队时期作品形成了反映冯法祀20世纪40年代艺术的面貌;《刘胡兰就义》素描稿、创作稿、人物写生和造型等相关研究稿,更是与原有藏品构成了一个完整的创作系列,它们将以突出的历史价值、学术价值和艺术价值,在未来美术史的书写和美术馆的展览展示中再建新功。

中国美术馆馆长范迪安在展览开幕式上为冯法祀的夫人张云先与儿子冯世光颁发捐赠证书

1957《刘胡兰就义》主题性创作 画布油画 230x425cm(现为中国美术馆收藏)

1957《刘胡兰就义油画创作稿之8全幅创作稿-5》创作稿 布面油画 80.5x149.5cm

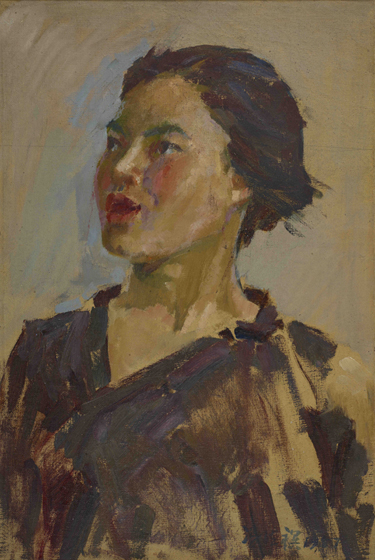

1957《刘胡兰就义油画创作稿之9-刘胡兰半身肖像》 创作稿 布面油画39.6x26.4cm

1957《刘胡兰的母亲和妹妹》 创作稿 布面油画 97x80cm(2010年修复后图片)

冯法祀先生1914年生,别名“骆风” ,安徽庐江人,19岁那年以第一名的成绩考入南京中央大学教育学院艺术科,师从徐悲鸿先生;1937年投身抗日运动,参加工农红军。他的青壮年时代正是战火遍地之时,这深深影响了他以后的艺术发展之路,即把自身的艺术根植于广大的劳苦民众之中。对于冯法祀先生的作品,徐悲鸿先生的评价是“以急行军之作法,描写前后方动人的景象,作法深刻。”冯法祀1933年考入南京中央大学教育学院艺术科,受业于徐悲鸿、颜文梁、吕斯百、潘玉良等大师门下。1946年又随徐悲鸿到北平,参加北平国立艺术专科学校的创办工作。1950年中央美术学院建立,他被聘为教授、首任绘画系系主任。他始终遵循年青时代就已确立的为人生而艺术的艺术信念。

冯法祀先生曾创作了《雁荡山》、 《捉虱子》、《演剧队的晨会》、《南京大屠杀》(合作)、《苏州耦园》、《长白山天池》、《西双版纳少女》、《吕霞光夫人像》、《暖冬》、《岁月》等一大批充满现实主义精神的作品。其中,尤以20世纪50年代创作的巨幅油画《刘胡兰就义》最为著名。冯法祀还是我国优秀的教育家,一生教书育人,培养了许多优秀的艺术家。

冯法祀是真诚的艺术家,在他80余载的艺术生涯中,创作了数量巨大的艺术作品,其不仅以大幅现实主义主题性创作,彰显出心系国家民族命运的知识分子爱国情怀,也在大量素描、速写和油画写生中展现了歌咏祖国家园的艺术情怀。范迪安指出:“冯法祀先生一生追求与创造,让我们进一步看到20世纪中国美术中现实主义艺术思想的生命力。优秀的艺术来源于对人民的情感、对生活的热爱和对现实的关切,冯法祀先生的艺术在今天依然华彩灿烂,激励着新时代以人民为中心的中国美术创造。”

中国美术馆 版权所有