建馆60年话馆藏|延河溜冰

来源:中国美术馆 时间:2023年09月30日

文|王伯勋

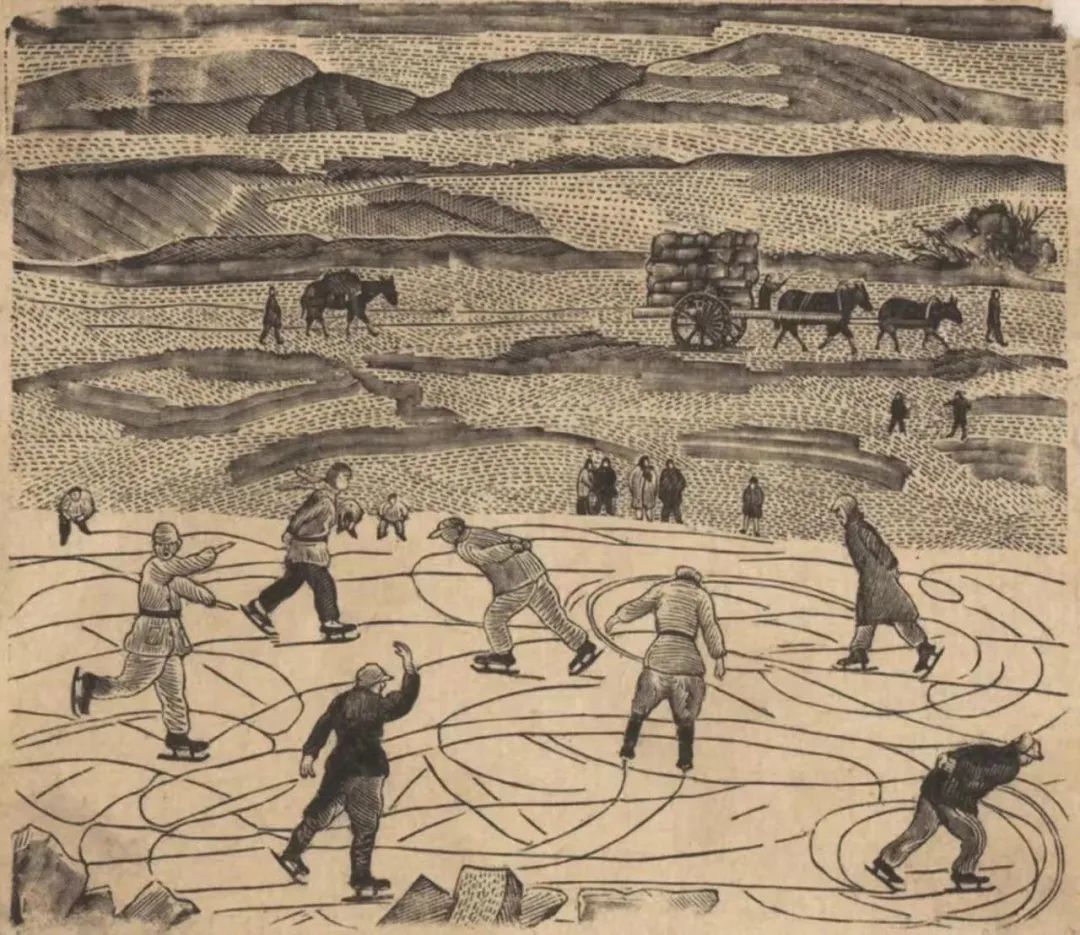

《延河溜冰》(曾经名为《延安溜冰》)是版画家刘岘于1941年以木口木刻技法完成的一幅作品。

刘岘,原名王之兑,学习木刻之初曾受到鲁迅的指导,后赴日留学,抗战时期在延安鲁迅艺术文学院任教,中华人民共和国成立后担任中国美术馆研究部(原收藏保管部)主任等职。

抗战时期,革命圣地延安物资条件有限,从事木口木刻版画创作的艺术家不多,刘岘的艺术实践就显得尤为难得。《延河溜冰》手掌大小的幅面上刻画了20个人物,马、车若干。尽管每个人物高不足1厘米,但是观众仍能清晰辨认出他们的性别、年龄、发型、相貌、表情、着装、体态、动作、职业,乃至溜冰的熟练程度,可见艺术家木口木刻版画的高超造诣和对当时延安革命生活的深入体验。

画面分为上、下两部分,上半部分以“密刀”手法表现了延河岸边的远山、驮马、行人,线条转折柔和,色度变化细腻,形成温和的灰调子,尽显木口木刻技法的独特魅力,准确表现出革命圣地清晨时分的静谧安详。画面的下半部分是入冬后的延河冰面,着装不同、姿势各异、动态呼应的溜冰者就像一个个欢快跳跃的乐符,与金光闪闪的冰面形成强烈对比,紧紧吸引住观众视线,形成作品的兴趣中心。

画面上,冰刀在冰面划过留下的痕迹往往被观者忽略,然而这些弧线在画面构成中起到关键作用。一方面,艺术家有意夸张了冰面刀痕,呈现草书的抽象之美,在人物和冰面之间织造出一个灰色过渡带,缓解了人物和冰面的冲突;另一方面,溜冰运动的特点决定了画面人物是分散的,处理不好难免主体不突出、画面散而无力,而这些弧线则巧妙地把散列河面的溜冰人物连缀起来,收到“形散神不散”的艺术效果,画面也因此产生强烈的现代感、抽象美。

1939年11月,毛泽东为刘岘题词,鼓励他“为创造中华民族的新艺术而奋斗”。中国美术馆馆长吴为山多次推介《延河溜冰》:这幅作品描绘了当时延安社会生活中浪漫、诗意、抒情的一面,它就像一首革命的乐曲,用艺术语言生动诠释了“团结、紧张、严肃、活泼”的光荣革命传统。

欢迎关注中国美术馆新媒体平台

- 美时美刻· 美术名作中的二... [23-08-08]

- 建馆60年话馆藏|在战斗中... [23-08-07]

- 建馆60年话馆藏|罪恶的审... [23-08-07]

- “大自然的歌者——徐坚绘... [23-08-04]

- “故乡的记忆——范小强摄... [23-08-04]

- 建馆60年话馆藏|我们走在... [23-08-04]

- 建馆60年话馆藏|三潭印月 [23-08-04]

- 建馆60年话馆藏|千年土地... [23-08-03]

- 建馆60年话馆藏|出击之前 [23-08-03]

- “我画中国美术馆藏品”第... [23-08-02]