中国美术馆5月17日讯 由中国美术馆、中央美术学院联合主办的“心迹刻痕——闻立鹏油画艺术展”于2016年5月13日下午在中国美术馆隆重开幕。该展览是“国家美术作品收藏与捐赠奖励项目”,也是“中国美术馆捐赠与收藏系列展”之一。

嘉宾合影

中国文联党组成员、副主席、书记处书记左中一,中国美术家协会名誉主席、原中央美术学院院长靳尚谊,中国油画学会名誉主席詹建俊,中央美术学院院长、中国美术家协会副主席范迪安,中国美术馆馆长、中国美术家协会副主席吴为山,文化部艺术司副司长伍皓,中国美术家协会分党组副书记、秘书长徐里,湖北美术馆党委书记、副馆长李和清,著名美术理论家邵大箴,著名艺术家盛杨、钟涵、杜键、靳之林、水天中、马常利、杨力舟、王迎春等嘉宾,以及本次展览的主人著名艺术家、中央美术学院教授闻立鹏及夫人张同霞共同出席了开幕式。开幕式由中国美术馆副馆长安远远主持。

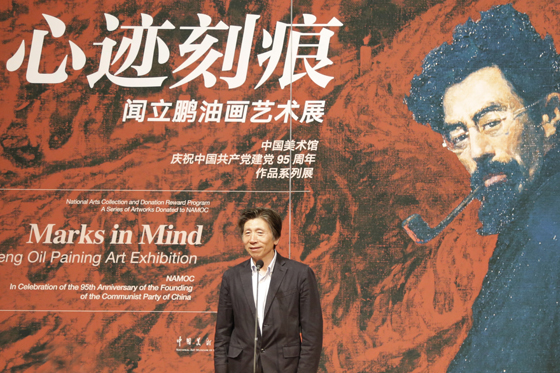

中国美术家协会副主席、中国美术馆馆长吴为山致辞

开幕式现场,中国美术馆馆长吴为山为闻立鹏先生颁发了捐赠证书,感谢其为中国美术事业的无私奉献。吴为山馆长、范迪安院长、詹建俊先生、闻立鹏先生分别为展览致辞。

中央美术学院院长范迪安致辞

吴为山馆长在开幕式上说,“20世纪的中国美术可以由八个字来概括,第一个就是爱国救亡,指的是艺术家的思想与精神价值。第二个是中西合璧,指的是探索艺术本体语言的建构。” 吴为山馆长继而对中央美术学院表示特别感谢,他说:“在这一年多,我们举办了马常利、罗尔纯、孙滋溪、谌北新油画展,进行了一系列油画民族化的讨论,我们要很好地把油画的事业发展起来,在中国美术馆的平台上弘扬大美,宣传民族文化。”

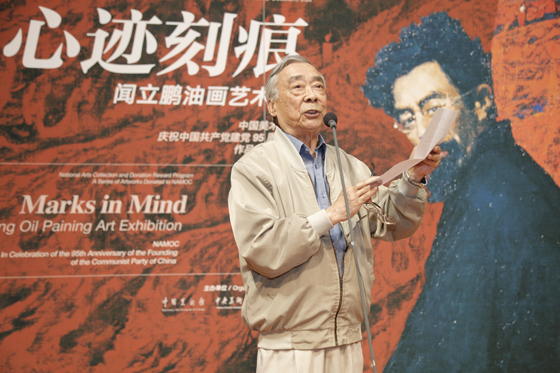

中国油画学会主席、中央美术学院教授詹建俊致辞

吴为山馆长认为:闻立鹏先生的油画之路即是他的人生际遇与时代命运相互渗化与融合的心迹之路,历史的沧桑与岁月的磨砺如同刻痕般映照在他的心中,这一切在他的画笔之下转化为悲壮的、崇高的美学追求,那画布中的凝重的肌理,壮阔的笔触,沉郁的主调成为中国现代油画独特而鲜明的语言,并升华为一种审美品格而载入美术史。闻先生的作品是能立得起来的,他像大鹏展翅一样高高翱翔在中国文化的蓝天。

中央美术学院教授、本次展览的艺术家闻立鹏致辞

范迪安院长认为闻立鹏是一位具有探索精神的油画界前辈。“他在油画的探索上,努力把主题性的、现实性的内涵和具有表现性、象征性的形式结合在一起。从上世纪50年代、60年代画的革命历史主题画,到改革开放之后画的《红烛颂》,都体现了他在作品中追寻思想性和形式语言的统一”。在中国油画界的长辈中,闻立鹏一直提倡思想解放、形式创新,而且,“他用长期坚持不懈的探索精神直接感染了年青一代”。范迪安馆长觉得,此次展览既是其艺术代表作的一个回顾展,也有很多他晚年不断探索的新作,“从这些作品中可以看到,中国油画家同样可以用油画的语言,来表达一个时代”。

吴为山馆长向闻立鹏先生颁发捐赠证书

作为闻立鹏先生的美院同学,詹建俊先生回忆了与闻立鹏、靳尚谊、马常利先生共同学习美术的经历,也向在场的观众口述了闻立鹏从解放区到现今的中央美术学院的求学经历。他说:“闻先生今天的这个展览叫‘心迹刻痕’,我觉得与他的个人经历密不可分,没有那样的经历他的心迹就没有那样的刻痕。他的艺术作品中,无论是《红烛颂》、《国际歌》、《无字碑》,还是《白石》、《致太行》,我们可以感受到在他的心迹当中永远流淌着一种崇高的、悲壮的艺术精神。”

开幕式现场

闻立鹏先生对中国美术馆以及在场的嘉宾的到来表示感谢,也对夫人张同霞和儿子闻丹青为展览付出的努力表示衷心的感谢,他谦虚的表示自己从艺69年,经历了无数的风雨坎坷,“我的艺术远没有达到理想的高度,但毕竟也都是我苦心追求艺术心血的结晶。今天在这儿展出,真诚希望得到我的同行和广大观众、朋友对我的批评指正。”闻立鹏先生也借此机会向父亲闻一多及无数先烈表达了崇敬与纪念之情。

展厅现场

闻立鹏先生1931年生于湖北。1947年入晋冀鲁豫边区北方大学艺术学院美术系学习。1963年毕业于中央美术学院油画研究班。1983年至1991年任该院油画系主任。1993年起享受国务院特殊津贴。现为中央美术学院教授、中国油画学会艺术委员会副主任、中国美术家协会油画艺术委员会副主任。

观众欣赏作品

本次展览将全面展示闻立鹏先生的创作生涯,共展出各个时期的经典作品130余件,共分为四个部分,第一部分为闻立鹏创作精品回顾,展示闻立鹏先生油画创作生涯约27张重要代表作品及捐赠作品。第二部分集中展出闻立鹏先生的以人物为主题的各个时期的创作作品约40幅,从内容上分为“闻一多”的专题创作和革命烈士组画。第三部分集中展出闻立鹏先生风景画主题的创作约为40幅。第四部分后圆厅南墙主要展出闻立鹏各个时期的人物、风景主题的写生作品约40幅。

展厅现场

闻立鹏是著名诗人、学者、民主战士闻一多先生的儿子,他的出生就和这个时代的革命洪流紧密联系起来,1946年闻一多被暗杀于昆明,15岁的闻立鹏在悲愤与痛苦之中,强烈的感受了人间的美与丑、爱与恨。生活磨砺成为艺术表达的动力,对于父亲的永远怀念、对于革命烈士的崇敬,对于真善美的追求,促使他转化为笔下的永恒主题,1962年闻立鹏在中央美术学院的毕业创作《国际歌》,用“庄严恢宏悲烈的情调”,表达了革命先烈为了追求真理、舍身忘我的崇高精神。1979年,张志新的悲剧深深刺痛了闻立鹏的心,“那种不可名状的委屈、痛苦与精神压力”,使他产生强烈的创作冲动,《大地的女儿》成为他文革停笔十年后的第一幅创作,他用画笔歌颂先驱者的纯真、正直的人格,谴责罪恶的暴行,以艺术家的社会责任唤起观众对于真善美的良知。文革之后,闻立鹏结合自己的人生感悟,重新阅读父亲的作品,对于父亲有了更为深刻的理解,这种理解不仅在于血缘之中的父子间的心灵相映,还在于闻立鹏在浩劫之后对于社会、人生的更为深入地感悟,这一切成为他创作闻一多系列作品的思想源泉。《红烛颂》的诞生既是闻立鹏对于父亲闻一多深切怀念的一种表白,也是画家在思想上对于近现代以来中国社会苦难命运的感悟与升华。

展出作品

闻立鹏在风景画的创作中,同样赋予了悲壮、崇高的思想内涵,他将自然界的景色和内心的强烈情绪结合起来,将自然之境与社会现实融为一体,触景生情,创作了风景组画《一九七六年的回忆:疾风 子夜 花海》,从风景画中让观众得到一种精神上的感染与鼓舞。源于长白山写生所创作的《秋之白华》名字则是烈士瞿秋白、杨之华在革命岁月中的自称,画家以白桦为意象,似是烈士爱情的颂歌、生命的礼赞。八十年代之后,闻立鹏的油画创作在油画艺术本体语言上开始得以明确和自觉,壮美、崇高与力度的追寻成为他油画创作的追寻,《无字碑系列》与《白石系列》是他实现美学内涵的重要体现,自然意象、人生磨砺与社会情怀相融合成就了闻立鹏油画艺术的审美品格,而所有人事沧桑、社会变革与内心的历练都如刀刻般成为画布之中的意象。

研讨会现场

作为2016年国家美术作品捐赠与收藏项目,闻立鹏先生将他的十余件代表作品无偿捐献给中国美术馆,成为国家艺术宝库的永久收藏,泽披后人。

展览将展出至2016年5月25日,呈现于中国美术馆一层1、8、9号展厅。

中国美术馆 版权所有