采访人:王小丽、李星

Q:听说您的《初踏黄金路》用了三年的时间来构思,能为我们讲讲这个过程吗?

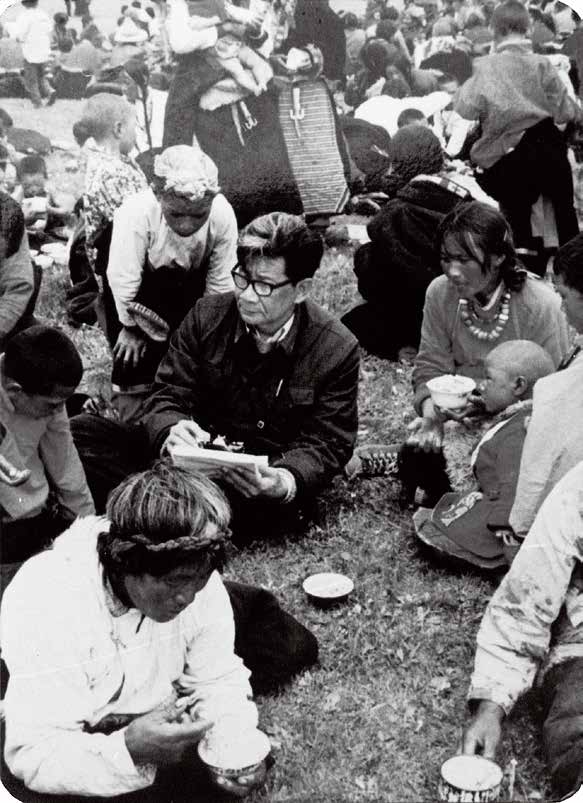

A:对。因为民主改革是1959年,其实1959年我就在那边,1960、1961、1962年我基本都是在藏族地区过的秋收。画了不少,都是属于劳动的过程,但是我当时确实感觉到藏族人民分得了土地以后非常兴奋,因为他们原来是农奴制度,人身没有自由,土地是土司的、是领主的,劳动是被动的。民主改革以后把土地分了,把牛羊也分了,而且中央的政策是“谁种谁收”,那就变成了自己土地的主人,收获的粮食是属于自己的。这种情感表现在他们的情绪上非常强烈,他们拉着粮食回家,晚上大家在一起唱歌跳舞,有时候到很晚,特别的兴奋。我也感受到了这种兴奋,但是怎么表现,我还找不到方法。我画了很多,割麦子、割青稞、碾青稞等,都逃不出生产过程的描写。后来我才认识到,他们高兴的本质是一种解放的感觉,就是现在变成自由人了,这种大的社会变革带给他们的这种兴奋。后来我就慢慢地想到了这条路,拉着自己收获的粮食、回家的这条路,非常畅快。我当时就想表现人们拉粮食的这种感觉,要画得很潇洒,不再是农奴像了,而是一种自信、自豪、欢乐的态度。

这样最后就落实在这个“路”上。所以起了个标题就叫《初踏黄金路》,点题了,意味着在千年农奴制的背景下,现在第一次进入了一个新的时代。我通过大量的草图才找到了最终想要的东西。如果我要画一个一般性场面,可以是抒情的,也可以是歌颂劳动的,也都很好。但我当时不满足,就想,社会变迁这么大的事情应该体现出来。

有思想的造型是美术的灵魂,就像音乐上的灵魂是旋律。牵牦牛的那些姑娘、她们的情绪,和牦牛之间的关系,S型的一条路,麦浪的刀法……这一切构成了让人记得住、不复杂、又引人深思的一幅版画。不要认为它是政治宣传画。我们做美术的应该把历史上的事记录下来,有的人说我的画政治性强,我不同意。马克思说过,文艺作品就是通过生动的形象去表现社会的本质。我觉得美术工作者需要对生活的本质有所认识。如果你不深入生活,你对生活的逻辑弄不清楚,你那生动的形象很可能就与本质无关;如果你强调了本质,而生动的形象跟不上,那可能是概念化的。内容和形式,思想和艺术要吻合,这对作者来说是全面的考验。所以对我来说,努力奋斗的目标就是让作品有生命力,能传下去。

Q:从上世纪40年代至今,一批批的艺术家走进西部,他们的理由是不同的,也逐步构成了多样的西部题材的绘画风貌,作为创作者,您的方式是深入、融入当地生活,并积累丰富的第一手素材,谈一谈您个人的体会?

A:我感觉到在生活当中,上世纪50、60年代不像现在,相当苦,在帐篷里一住就是几个月。简直就是不想回来。就是因为我感到藏民们的举手抬足、他们的每一个动作、他们的表情、形象,都是艺术。对我来说就是在拾宝,捡都捡不完。在这个时候,至于个人的生活如何不习惯,如何苦,都无所谓了。那时候,我也不是什么慰问团去的,我就是开了美术家协会的介绍信去,那里的人也不知道什么是美术家协会,只知道来了位汉人。我就与他们同吃同住同劳动。我觉得这一辈子还是没白来,没白干,也不遗憾。如果说有遗憾的话,我现在还有很多感受,还没有弄出来,没有刻出来。

Q:您的创作过程是怎样的?是在那边收集素材、构思,回来后进行创作、刻板?

A:是的,那边没有办法做木刻。一般有了某些想法,感觉到有一点点把握了,那就回来。回来就画大稿,反反复复。最后稿子定了,就要解决如何把稿子变成刀法的问题,木刻它就是纯粹的黑、白,一刀下去以后,素描彻底没有了,显现出来的是刀子。所以有时候要试验好多次,不是一次就能成功的。

回来以后,一个是认识上要提高,一个是造型上要提高。造型要美、要典型化。版画就是黑白灰、点线面,把这些对立统一的关系在全画面中体现。

Q:能否谈一谈您早年的学习经历对您的影响?

A:我1947年就进入了国立艺专学习美术,当时校长是徐悲鸿先生。解放后,培养我到中央美术学院学习。因此对于中国古代绘画和西方绘画,我都有所学习和认识,这个对提高审美能力是有好处的。但是对于画家来说,如果不警惕的话,你就走不出来,它就成了你的包袱。因为我长期在藏族地区生活,往往会冒出来这些想法:这个帐篷的光线这么集中,像伦勃朗;看那片大草原,像列维坦;那个人物像罗丹、珂勒惠支的。人往往容易拿经典的、感人的作品去套生活,我很早就警惕到这个问题。当我想到这个东西像某某的时候,我马上就意识到,我现在在什么地方,我面对的是什么,我到底有没有看到我面前生活的特征和它的品味,也就是我是否看到了生活的灵魂。如果我没有看到,拿列维坦去套草原上的花,就永远出不来了。要学习中外古今文化的遗产,毛主席《在延安文艺座谈会上的讲话》中说,不学习是不行的,因为这有一个“文野之分”。但是你的立场、观点不转变,你对所描写的对象不熟悉,你就没法进入创作。创作是创造与古人不一样的东西。这个对于画家来说非常重要,不要拿已有的画作和审美趣味去套现实,需要在现实生活当中去发掘一些新的、人们没有表现过的、你发现的美。你要有这种能力,把“光圈”对准,对准生活的灵魂。

Q:您在学校学的是油画,但后来选择了版画这个画种进行创作。您从什么时候、什么机缘开始版画创作?

A:我第一张版画是1953年刻的《织花毯》,1953年以前我画连环画、宣传画。1951年毕业之后分配到《新华日报》,在里面的画报社工作,后来调到美术家协会。当时出版油画比较困难,报纸上印版画比较方便,再加上我的上级李少言先生是一个老版画家,他对我的影响很大。他的作品我都很熟悉,所以我说我也要木刻。他说“好啊”!当时还没有木刻板子,找不到梨木,他说你到旧的刻字店,去找找看有没有梨木,买一块。我就跑到刻图章的小店,店主从家里翻出一块木头板,卖给了我,这就是《织花毯》的那块板子。很好的一块板子,很结实,那是我刻的第一张木刻。

Q:我们期待看到您新的作品。您怎么来看待您这一代美术创作者?

A:徐悲鸿先生提出为“新中国美术而奋斗”,这一代人就拼命创作出不同于历史、也不同于西方的作品,这个方向是深入生活。真是深入生活,不是假的。怀着认为自己是有缺点的知识分子、到劳动人民当中去学习的心态,非常真诚。体现出真实生活的那种质感,我觉得真是下了功夫的。这不是旅游者能够得到的,那是把自己的灵光,把自己身上的“神光”全部抖落,成了和老百姓一样的人,什么“美术工作者”、“画家”、“干部”,全部抖落。现在有的人否定这一大段,认为是为政治服务的,我不同意这个。其实他们还都是有真情实感的。我从来没有想过要画大炼钢铁,我白天大炼钢铁,晚上画我的藏族女孩,画我纯真的情感,画我对他们的热爱,画那种人性的美。

那时候确实有很多画家,都是真心地,要为新中国美术添砖加瓦,不为名、不为利,把自己的命运和民族的命运、国家的命运、人民的命运紧紧结合在一起。我没有用前三十年去否定后三十年的意思,但我也不同意用后三十年去否定前三十年。我觉得那一段历史中,确实有一批人献出了自己的聪明才智和精力,当时那种执著的精神现在还值得发扬。(文章根据原稿节删)

中国美术馆 版权所有