虽然肖邦出生并且一直生活在马佐夫舍地区(Mazowsze),却也在大波兰地区和库亚维地区(Kujawy)度假,并由此和当地的民族音乐有了直接接触。这一点在他对萨伐尼亚村(Szafarnia)充满幽默感的记录中就可以得到印证日记中,年少的肖邦妙趣横生地描述了当地女歌手和音乐家们是如何炫耀技法,自己又是如何作为低音提琴手登台演出。

今天,为了再现肖邦所生活的19世纪上半叶波兰民间音乐世界,了解马佐夫舍(Mazowsze)地区广为使用的民族乐器,我们一方面需要对那一时期的民族学文献进行研究,另一方面要从博物馆中那些被人们淡忘的,或是正在退出历史舞台的馆藏乐器中寻找答案。

在波兰历史上曾经出现过的乐器种类当中,没有任何一种的意义能够与弦鸣乐器(弦乐器)相提并论。其中使用最为广泛的是拉弦乐器;拨奏弦鸣乐器未见使用,而击奏弦鸣乐器(以琴竹演奏)仅见于部分地区,分为热舒夫式钦巴龙和维尔纽斯钦巴龙两类。拉弦乐器当中,有一种被称为手摇风琴(lirakorbowa)的非常规乐器,这种乐器不是用琴弓,而是靠曲柄带动圆轴与琴弦发生摩擦发声。这种乐器没有在波兰民间文化中得以保存,我们对其的全部了解,仅仅来自早期的文献和以此为基础进行的复制。

拉弦乐器中最主要的是今天十分常见的小提琴和低音提琴。小提琴作为各类民间乐团的基础,在波兰各地都十分流行。而低音提琴则扮演着伴奏乐器的角色。在诸如波德海勒(Podhale)等一些地区,民间乐团完全由拉弦乐器组成——几把小提琴和低音弦乐器就是全部乐器。肖邦十五岁的时候,曾经从位于库亚维地区的萨伐尼亚村(Szafarnia)写信给父母(1825年8月26日),信中就对这类民乐团进行了描述。信中,肖邦提到了圆圈舞,为舞蹈伴奏的是几把小提琴和一把“巴塞特”(basetla)。肖邦也尝试弹奏了这种被称作巴塞特的乐器,他“敲击得如此之好,以至于所有人都跑来围观”。

低音提琴(bas)的前身是手工制作的“小贝斯”(basek)。小贝斯通常做工原始粗糙,且只有两根甚至一根琴弦,而后在某些地区发展成为被称作“玛蕾娜”(maryna)的乐器,一直演变成为低音提琴。

值得一提的是小提琴,这种乐器在波兰民间音乐文化中扮演着最为重要的角色。今天我们所见到的主要是专业音乐演奏中使用的古典式小提琴。但其形式仍呈现出民族乐器所特有的多样化特点。其中包括“木板小提琴”——一种由木板和金属琴弦制成的小型练习用乐器,以及民乐演奏中最常见的“雕槽小提琴”(从内部挖空)。与古典小提琴不同是的是,古典小提琴的琴身由面板、背板和侧板粘合而成,而雕槽小提琴的背板和侧板以及琴颈是由一整块从内部掏空的木材制成,其上固定面板。

我们可以将小提琴称为臂上弦鸣乐器,原因在于演奏者在演奏过程中,须以手臂持琴并使其保持在水平状态(或略低,保持在胸部高度)。除此之外还有另一种被称为“膝上弦鸣乐器”独特的乐器,在19世纪十分常见,遗憾的是已经失传。演奏者将乐器竖直放置在膝头(坐姿时)或是用吊绳挂在肩膀上进行演奏。关于这种弦鸣乐器最早的图片记录,是雅库布·卡其米日·豪尔(JakubKazimierzHaur)所撰《士绅阶层至臻工艺秘密宝藏》(Składalboskarbiecznakomitychsekretówoekonomieyziemianskiey,克拉科夫,1693年出版)一书中的木刻版画。书中一幅表现食肆内情景的插图中,除了一对舞者外,我们还能看到一个三人组成的民间乐队,其中一人弹奏的正是垂直挂在肩膀的“膝上弦鸣乐器”。

“魔鬼”小提琴(skrzypce diabelskie) 复制人: Andrzej Kuczkowski和Łukasz Kuczkowski提琴工作室

2009年 摄影:Krystyna Wodecka

1985年,华沙大学考古学家们在普沃茨克(Płock)进行考古挖掘时,发现了类似的乐器。乐器的年代被确定为十六世纪。中期正是在这一时期,德国理论家马丁·阿格利科拉(MartinAgricola)在题为《德国乐器》(Musicainstrumentalisdeudsch,1545年出版)的论著中提到了“波兰小提琴”(PolischeGeigen),称这是一种靠“指甲技艺”演奏的乐器,即不是像一般小提琴那样,用指尖在指板上按琴弦演奏,而是以指甲侧面按压琴弦。这种演奏方法,只有在垂直放置垂直的乐器上才能实现。由此我们可以断定,普沃茨克出土的弦鸣乐器,以及之后豪尔所描述的乐器,正是以这种技法演奏的。

豪尔论著的出版日期与肖邦出生年代相隔超过百年。我们能否断定,这种膝上弦鸣乐器在肖邦生活的年代依然存在,而作曲家本人对其也有所了解呢?

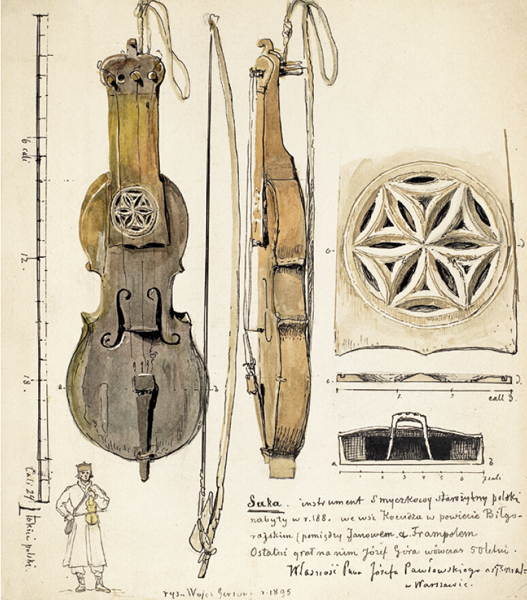

19世纪末期的报刊和图片中记录过一种被称为“苏卡”(suka)的乐器。1888年,在华沙举办的大型乐器展上,这种被称为“苏卡”的乐器出现在“民族乐器”部分中,而后被收入当时成立的波兰华沙国家民俗博物馆(PaństwoweMuzeumEtnograficzne)。这种流行于比乌戈拉伊(波兰东南部地区)的特殊弦鸣乐器被当时的报纸称为“非常古老的小提琴”,是现存关于膝上弦鸣乐器的最后记录。幸运的是,这种乐器在当时备受关注,出现了由扬·卡尔沃维奇(JanKarłowicz)编撰、塔杜诗·多弗吉尔德(TadeuszDowgird)配图的文章(1888年),以及沃伊切赫·戈森(WojciechGerson)创作的水彩画(1895年)。“苏卡”的很多技术细节,都与普沃茨克出土的弦鸣乐器以及豪尔版画上的乐器十分接近。文献显示,“苏卡”于19世纪末销声匿迹。

沃伊切赫·格尔森(Wojciech Gerson) 从比伍格莱来的“苏卡”

目前收藏于波兰国家民俗博物馆的斯坦尼斯拉夫·普蒂亚蒂茨基(StanisławPutiatycki)的水彩画作品《梅莱茨镇拿小提琴的农夫》(WłościaninzeskrzypcamizokolicMielca,1840年),所展示的就是使用同样技法演奏的乐器。画面中的乡村音乐家,正在弹奏靠在膝头的“小提琴”。宽宽的琴颈说明,演奏所使用的是“指甲技艺”。

普蒂亚蒂茨基的作品创作于肖邦生活的年代,从而证明,这种古老的膝上弦鸣乐器在十九世纪中期的民间音乐活动中仍有使用。虽然没有足够的证据证明,青年肖邦曾直接接触过这种由小琴演变而来的乐器,但我们应该意识到,理论上存在这种可能。

膝上弦鸣乐器和指甲技艺弹奏法,是连接波兰民间乐器和遥远年代文化音乐传统的纽带。类似的乐器还有19世纪俄罗斯出现的以类似技法演奏的古多可琴(gudok)、保加利亚加都卡三弦琴(gadulka)、前南斯拉夫各国的里哲瑞卡(lijerica)、希腊和卡拉布里拉地区的里拉琴(lira)、土耳其的古典弓形鲁特琴(kemençe),以及亚洲各国出现的乐器,如印度的萨朗吉(sarangi)。这些信息拓宽了我们的想象空间,在我们眼前展开一幅画卷,传播着古代与近代乐器的美妙和声。而那些诞生于马佐夫舍、欧洲和世界其他地区的乐器,或许肖邦并没有接触过,但他也极有可能有所了解。

中文翻译 张婷婷

中国美术馆 版权所有